コンサル業界の基礎知識

最終更新日:2025年12月3日

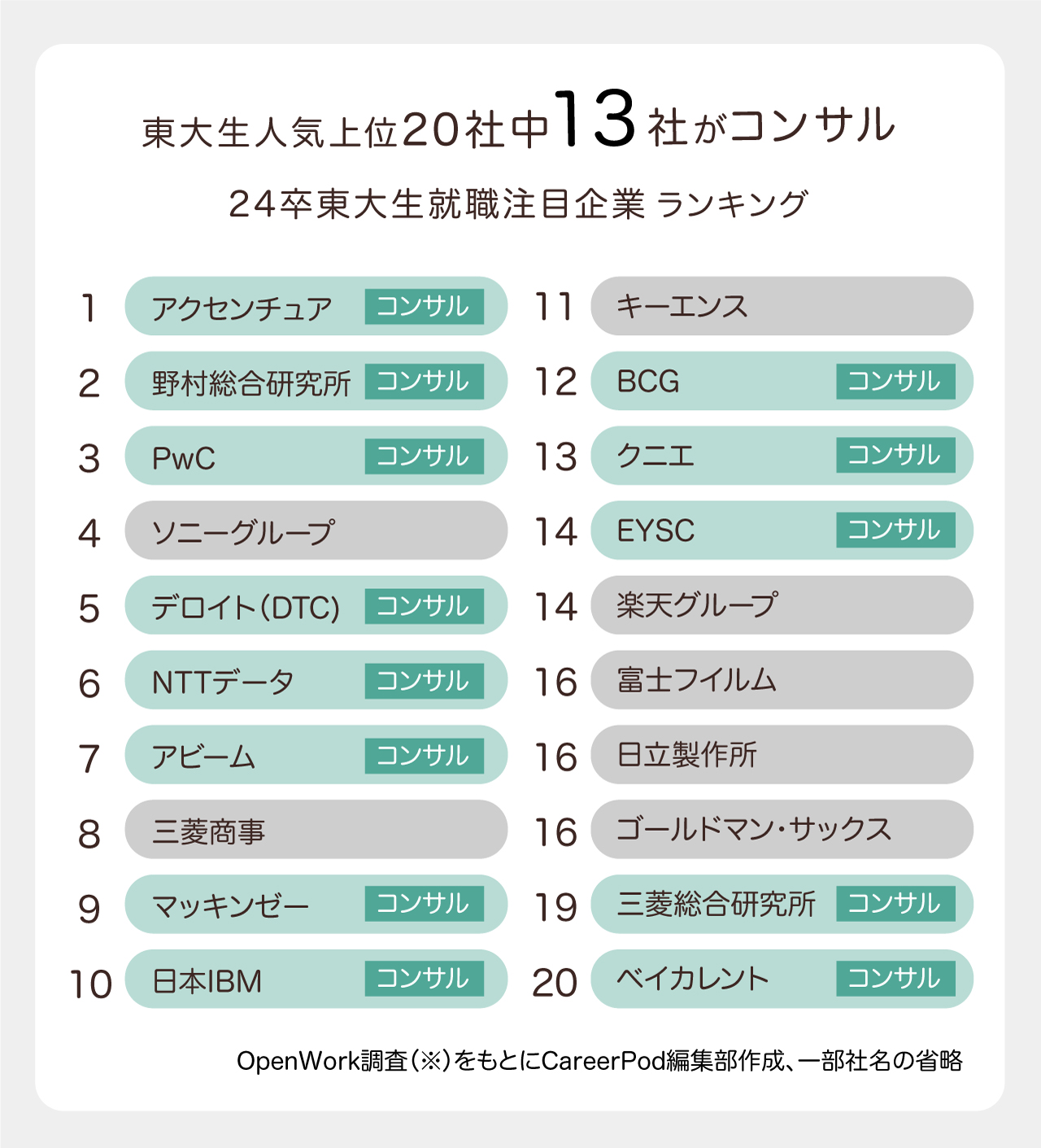

コンサルティング業界は、近年、名門大学の学生を中心に極めて高い人気を誇り、多くのビジネスリーダーからも注目を集めています。OpenWorkが発表した「24年卒就活生が選ぶ就職注目企業ランキング【大学別編】」によれば、東京大学の学生が選ぶ就職先上位20社のうち、コンサルティング業界から13社がランクインしているのです。

この記事では、コンサル業界の基礎知識として、業務内容の詳細や主要なコンサルティングファームの種類、さらにファーム内でのキャリアパスや年収水準などについて解説し、コンサル業界への転職に役立つ情報を提供します。

Index

コンサルタントとは?

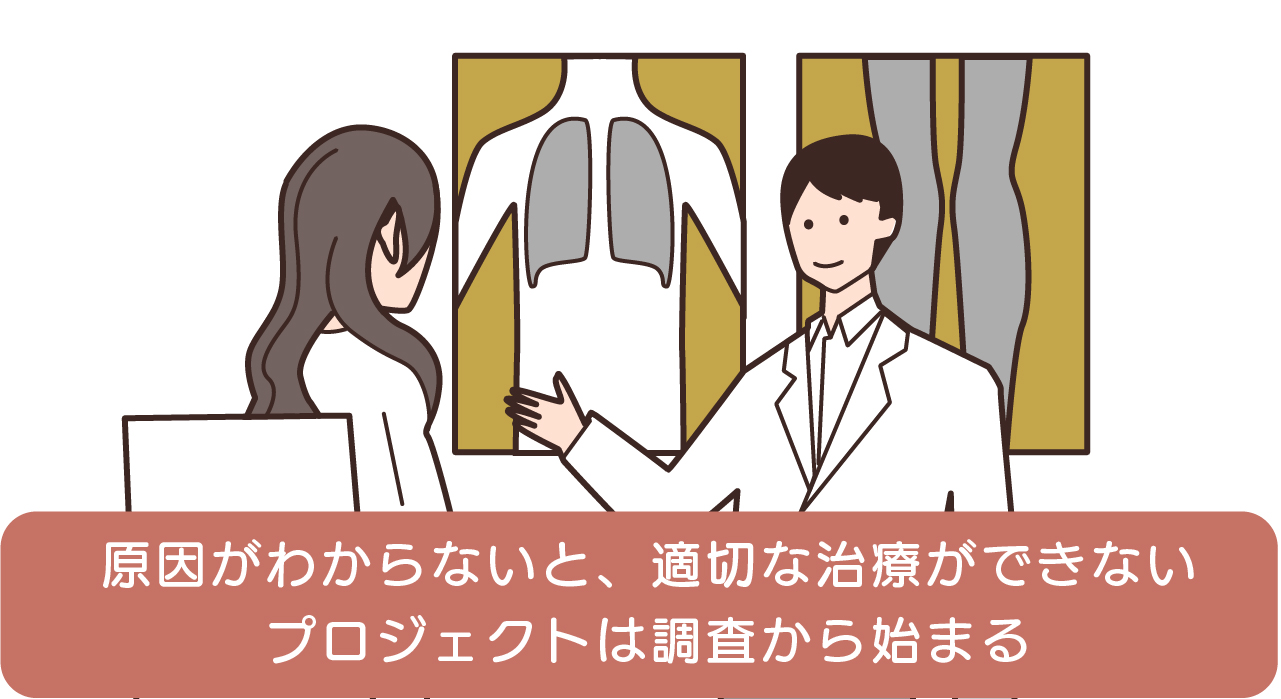

コンサルタントとは、民間企業や公共機関などのクライアントに対し、卓越した専門知識と豊かな経験を駆使して、情報収集、現状分析、解決策の提案および実行支援を行うプロフェッショナルのことです。企業が直面するさまざまな経営課題、例えば「売上の向上」や「海外進出」などに対して適切な解決策を導き、実行可能なアドバイスを提供します。企業の成長を支える重要な存在であり、経営者にとっては「企業の医師」のような役割を果たすと言えるでしょう。コンサルタントが所属する企業はコンサルティングファームと呼ばれます。ファームの形態は、数万人規模のグローバル企業から、数名規模の小規模なブティック型組織まで実に多様です。

コンサルタントの仕事

「解決策の提案」がコンサルタントの主業務

そもそも、なぜ企業や経営者はコンサルタントに仕事を依頼するのでしょうか。企業は社員を支えながら成長して利益を上げる必要があるものの、その過程で数多くの課題に直面します。例えば、「自社商品の売上が停滞しているが、どのように改善すべきか」「高齢者向けの新商品を開発したいが、どのようなアプローチが適切か」「社員が活躍できる組織を作るためには、どんな評価制度が有効か」「業務効率化のために、AIやロボットを導入すべきか」といった問題です。このような課題に対して、コンサルタントが的確なアドバイスや実行支援を提供することを、クライアントは期待しているのです。

その課題をコンサルが解決するためには、クライアントが置かれている現状を深く理解し、複雑に絡み合う問題を体系的に整理する必要があります。経営幹部だけでなく、顧客や従業員といった関係者との対話を通じて課題の本質を探るプロセスが欠かせません。クライアント企業が保有する膨大なデータや、収集したアンケート結果などの定量的情報も多角的に分析し、そこから得られるインサイトを基に課題の整理と具体的な解決策を練り上げます。こうして情報を構造化し、慎重かつ着実に問題に取り組むことで、ビジネスゴールの達成に向けた支援を行うのがコンサルタントの使命です。

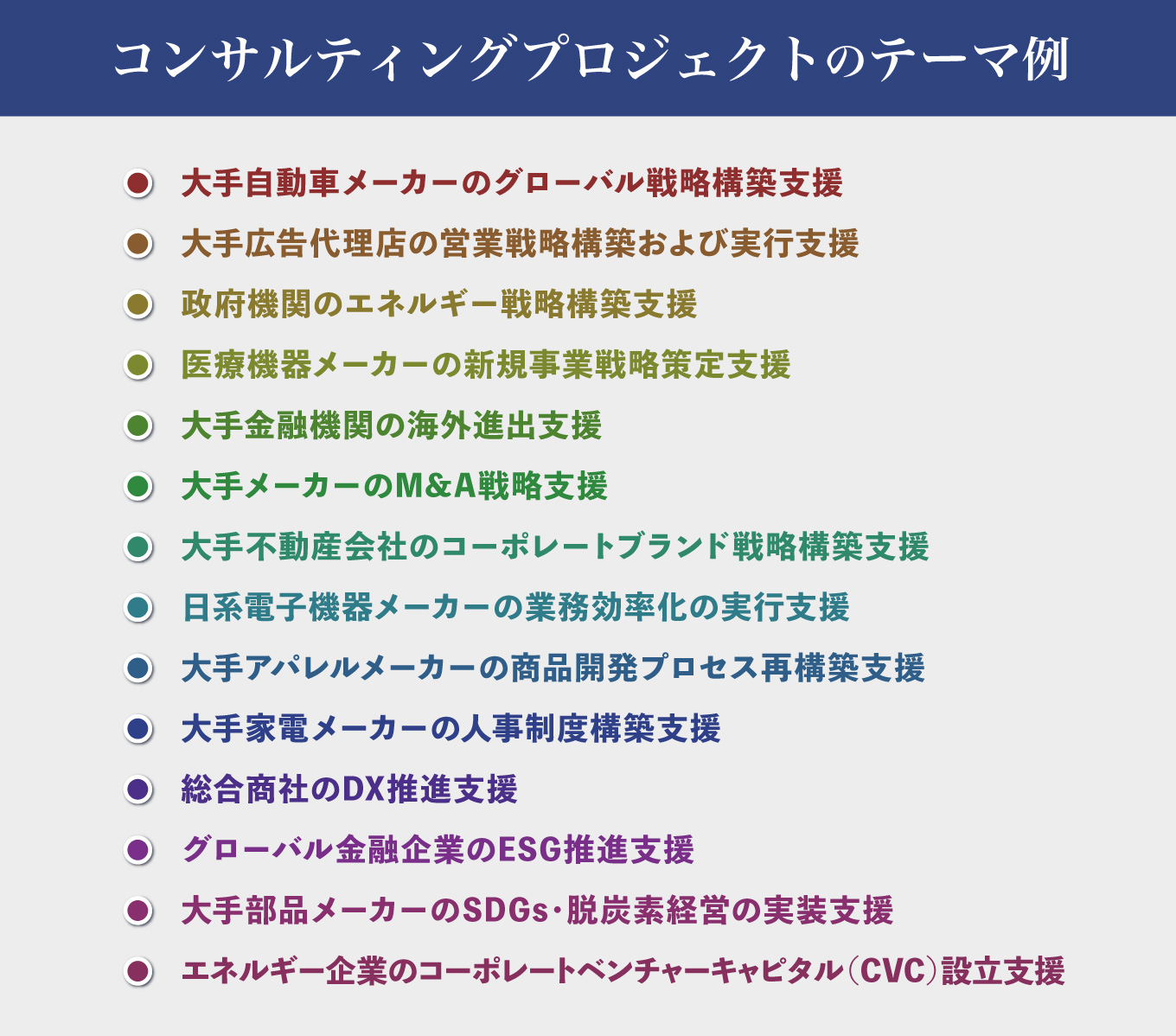

コンサルティングプロジェクトのテーマ例

コンサルティングプロジェクトのテーマの幅も年々広がってきています。

近年では、主力事業の不振に見舞われる大企業が目立つなか、既存事業の改革にとどまらず、新規事業開発やM&A戦略、さらにはベンチャー企業とのアライアンスに関する相談が増えています。コロナ禍を契機に、デジタルトランスフォーメーション(DX)の需要が急速に拡大し、多くの企業がSDGsやESGへの対応を加速せざるを得ない状況に直面しているのです。これらの領域におけるコンサルティング案件も増加の一途です。社会課題の解決に関心を抱くビジネスリーダーにとって、コンサルタント業務はさらに魅力的な選択肢となっています。今後も社会の変化や企業のニーズに応じて、その範囲はさらに拡大していくことでしょう。

課題解決のステップ

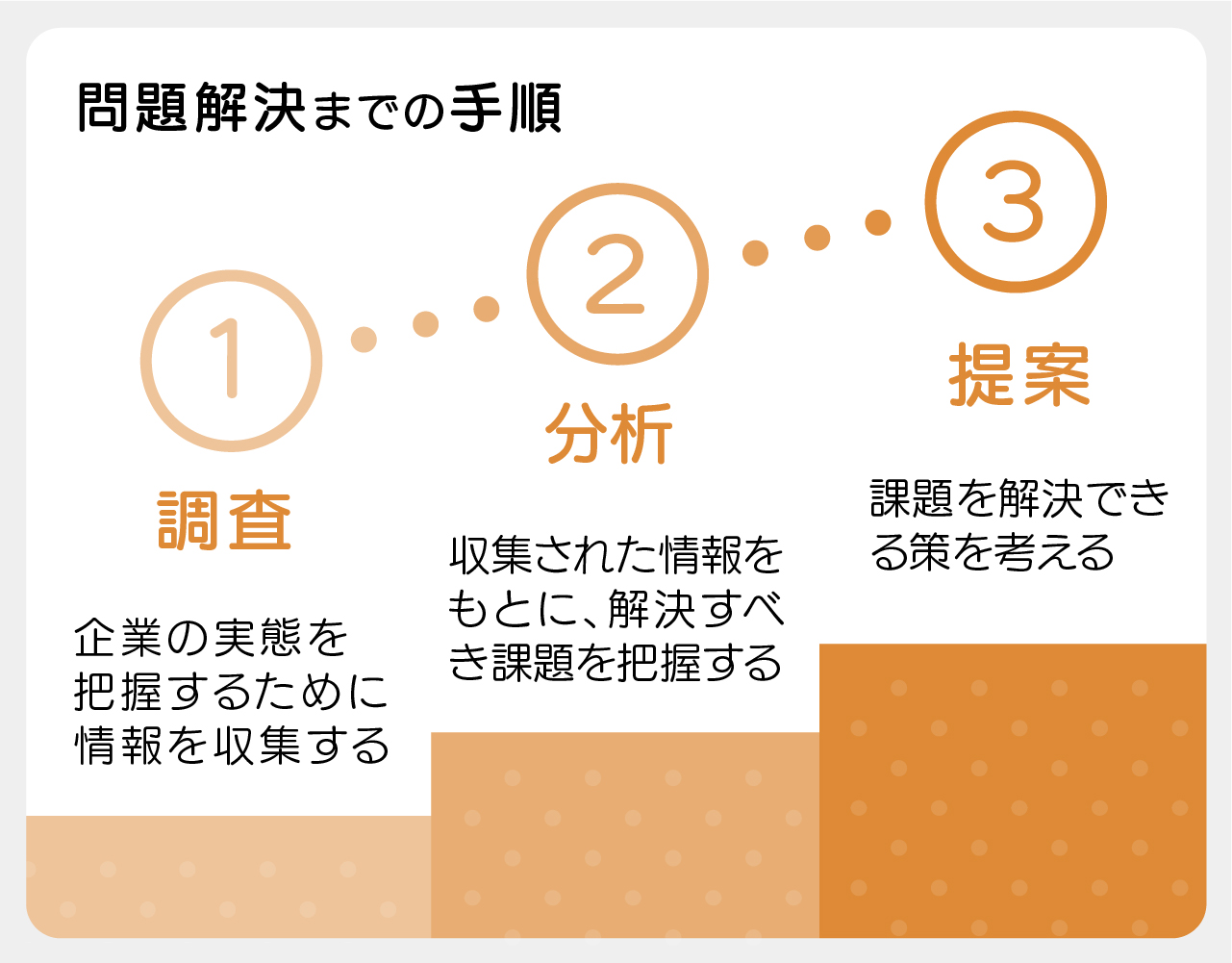

各プロジェクトでは、以下のような手順でクライアントの問題解決を行うことになります。

- ①調査…企業の実態を把握するために情報を収集します。

- ②分析…収集された情報をもとに、解決すべき課題を把握します。実際に分析していくなかで、追加の調査が必要になることもあります。

- ③提案…分析の結果を踏まえ、課題の解決策を考えます。

①~③の手順は、病院での診察に似ています。例えば、「熱がある」という症状を見ただけで、医師が即座に「抗生物質を飲んでください」と述べて処方箋を書くことはありません。熱の原因は風邪かもしれませんし、別の内臓に問題がある可能性もあります。まずは、症状の背後にある原因を特定し、解決すべき課題を明確にするために「調査」と「分析」が欠かせません。そのプロセスを経て初めて、適切な解決策を導き出すことができるのです。

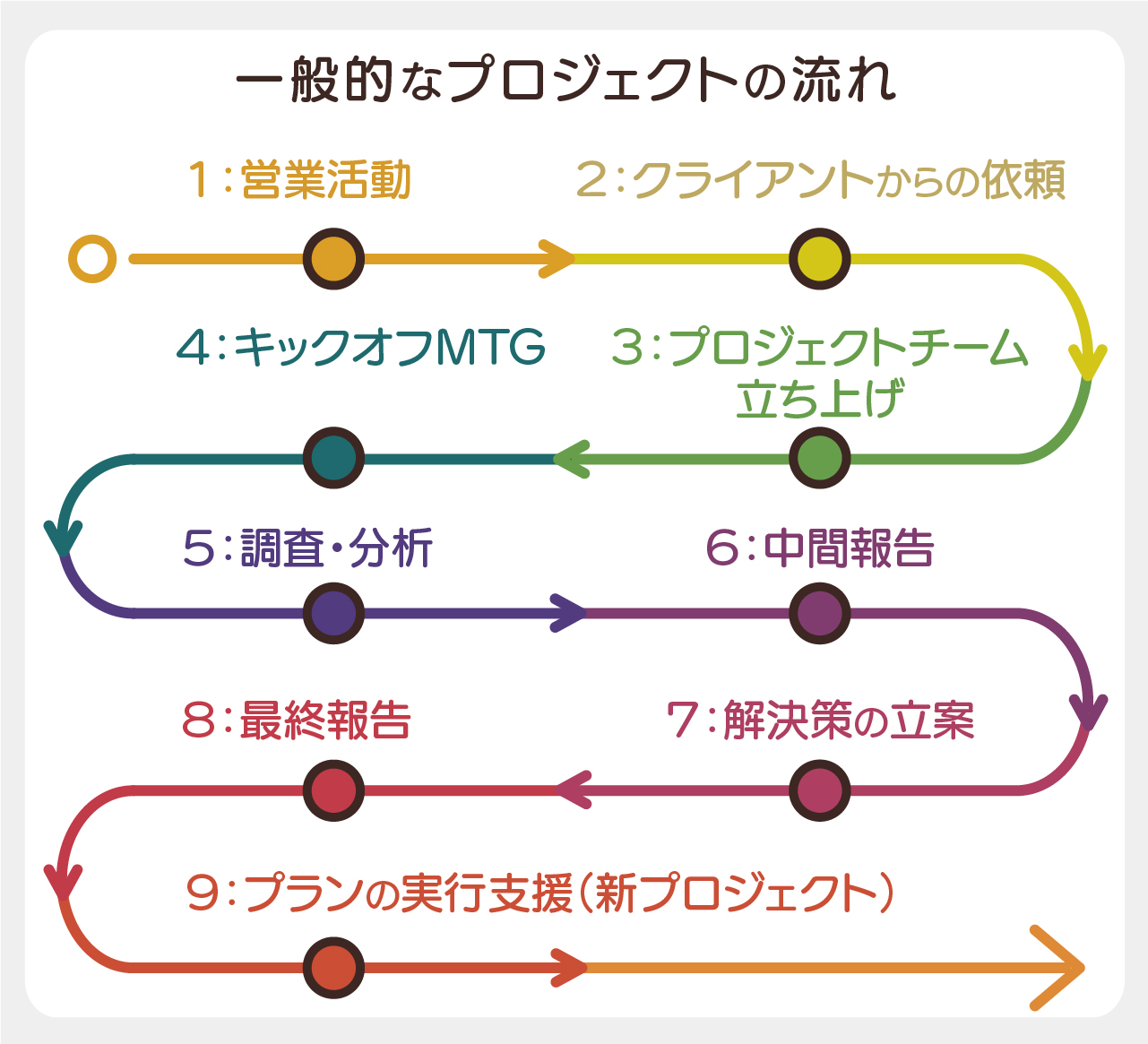

プロジェクトの流れ

次に、一般的なプロジェクトの進行過程を具体的に紹介します。

1:営業活動

コンサルティングファームの営業は、経営幹部である「パートナー」の職務です。パートナーはクライアント幹部との対話を通じて課題を把握し、その解決策を提案します。パートナーは、自分の専門分野に関する書籍を出版したり、講演会へ登壇をしたりすることもあります。そのような機会をきっかけに、そのテーマに関心のある経営者からプロジェクトを依頼されることもあるのです。

2:クライアントからの依頼

パートナーからの提案営業が経営者に受け入れられると、プロジェクトが依頼されます。ファームとクライアント企業の間で、プロジェクトの期間や価格などを決定し、契約を結ぶことになります。いよいよプロジェクトのスタートです。

3:プロジェクトチームの立ち上げ

プロジェクト開始時に、必要な人数と専門性を考慮してチームを編成します。総責任者はパートナー、日々の進行はマネジャーが担当し、若手メンバーの任務は調査や資料作成などです。

4:キックオフミーティング

プロジェクトの最初に、目的やスケジュール、達成目標を確認するミーティングを開きます。この時点でコンサルタントとクライアントの認識にすれ違いが生じないようにすることが、プロジェクト成功のカギです。

5:調査・分析

プロジェクトチームは必要な情報を収集し、調査を行います。クライアントの現状や競合の分析を通じて課題を洗い出し、適切な解決策を導き出します。

6:中間報告

プロジェクトチームは必要な情報を収集し、調査を行います。クライアントの現状や競合の分析を通じて課題を洗い出し、適切な解決策を導き出します。

7:解決策の立案

中間報告を踏まえて追加調査を行い、実行可能な解決策を提案します。定期的にクライアントと打ち合わせを重ねながら、プランを固めていく段階と言えるでしょう。

8:最終報告

調査結果と解決策をまとめた報告書を作成します。分かりやすく実行可能な内容に仕上げ、経営者と社員に対して最終報告を行います。プレゼンを受けた社長などが、その場でプランの実行を意思決定することもあります。

9:プランの実行支援

最終報告後、クライアントからプランの実行までサポートするよう依頼されるケースも増えています。現場向けのマニュアルを作成したり、実行に移す過程で生じた問題を解決したりする業務が求められます。このような実行支援もコンサルタントの重要な任務です。

実際、マッキンゼーやボストン・コンサルティング・グループなど、従来は提案や助言を強みとしていた外資系戦略コンサルにおいても、新たな成長領域として専門チームを設立するなど、実行支援の機能を強化しています。

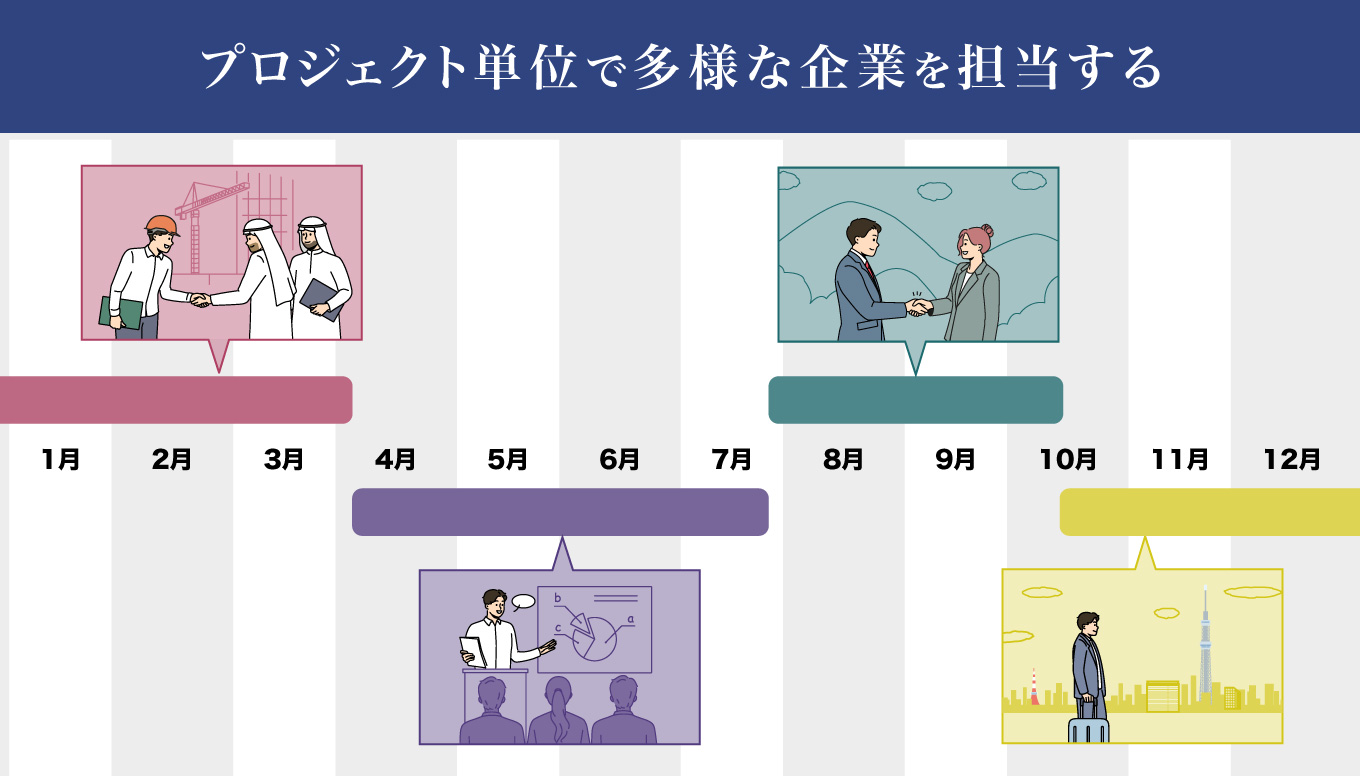

プロジェクトの期間

コンサルタントの仕事は、プロジェクト単位で業務を行う点が大きな特徴です。コンサルタントは常にどこかの部署に属するのではなく、一定期間ごとに次々とプロジェクトへ参画していく形態をとっています。

プロジェクトの期間は、2~3カ月程度の短期型から、数年にわたり企業の経営や組織の変革に深く関わっていく長期型まで多様です。

複数のプロジェクトを社員に掛け持ちさせないファームもあれば、同時並行的に2~3のプロジェクトへ参画させるファームもあります。若手の間は1つの時期に1つのプロジェクトしか関わっていなくても、ポジションが上がっていくと複数のプロジェクトに加わるようになるのが一般的です。

数ヶ月ごとに新しい業界やテーマのプロジェクトに参画するため、短期間でキャッチアップする必要があります。成長意欲が高く、好奇心旺盛な方にフィットする仕事と言えるでしょう。

コンサルティングファームの種類

「コンサルティングファーム」と一口に言っても、その領域は実に多岐にわたります。例えば、事業計画や新規事業の立案を提案する「戦略系」、ITを活用した経営改革やデジタルトランスフォーメーション(DX)推進を手掛ける「IT・DX系」、官公庁向けのリサーチや政策提言などを行う「シンクタンク」、事業再生やM&Aに関する支援を専門とする「財務系(FAS)」、人事や評価制度、さらには人材開発に関する課題解決を手掛ける「組織人事系」など、その専門性は実に多様です。

ただし、近年はコンサルファームの担う業務領域の多様化に伴って、ファーム間の明確な境界線がなくなりつつあります。それは、クライアント企業が抱える経営課題がより複雑化・高度化しており、多くのコンサルファームが業容や組織規模を拡大しているからです。なかでも、特に目覚ましい発展を遂げているのが「総合系」です。

この記事では、業界の最新動向に基づいて、コンサルティングファームを下記の10種類に分けています。

戦略系コンサルティングファーム

戦略系ファームは、経営者が直面するさまざまな課題に対して、専門的な支援を行うプロフェッショナル集団です。「経営者の参謀」として、事業戦略やマーケティング戦略、新規事業戦略、組織改革などをサポートします。

とりわけ外資系戦略ファームのクライアントは、名立たるグローバル企業や大手企業ばかりです。代表的なファームであるマッキンゼー・アンド・カンパニーは、米国、欧州、アジア、南米、東欧など世界60カ国以上に展開しており、世界中でコンサルタントたちが活躍しています。一方、日系戦略ファームも、外資系ファームと同様のプロジェクトを担当しており、外資系ファームの出身者が設立するケースが多いため、カルチャーや組織運営においても大きな違いは見受けられません。

戦略系ファームは、仕事内容の魅力や高い報酬、さらには転職時における豊かなキャリアパスが人気の要因となり、国内の名門大学の学生や海外MBA取得者に非常に高い人気を誇ります。

【主な戦略系ファーム】

- マッキンゼー・アンド・カンパニー

- ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)

- ベイン・アンド・カンパニー

- A.T.カーニー

- アーサー・ディ・リトル

- ローランド・ベルガー

- ドリームインキュベータ

- 経営共創基盤

総合系コンサルティングファーム

総合系コンサルティングファームは、企業が抱える幅広い問題を解決する専門ファームです。戦略、財務、組織人事、ITなどの分野に精通し、加えて、製造業、金融業、消費財業、エネルギー業、ヘルスケア業界に特化した専門チームも展開しています。

総合系ファームは、まさに「総合病院」のような存在で、幅広い領域の問題解決に対応できることが特徴です。企業の戦略策定からIT導入、業界別の課題解決まで、包括的に支援を行います。

その規模感は非常に大きく、例えば代表的なファームであるアクセンチュアは、東京オフィスだけで約2万人を擁し、グローバルでは約70万人の規模を誇ります。他の戦略系ファームや組織人事系ファームの東京オフィスは数十人から数百人規模ですので、総合系コンサルの組織の大きさが際立っています。

また、これらのファームは豊富な資金力を背景に、他のファームの買収にも積極的です。例えば、PwCコンサルティングは戦略ファームの老舗として知られていたブーズ・アンド・カンパニーを買収し、デロイトは同じく名門のモニターグループを傘下に加えました。さらに、総合コンサルはDXやITの分野にも精通しており、これらの対応ニーズの高まりを受けて急成長しています。

【主な総合系ファーム】

- アクセンチュア

- PwCコンサルティング

- EYストラテジー・アンド・コンサルティング

- デロイトトーマツ(コンサルティング)

- KPMGコンサルティング

- アビームコンサルティング

- フォーティエンスコンサルティング(旧クニエ)

- ベイカレント

シンクタンク

シンクタンクとは、政府や企業から委託された特定の課題について研究・分析を行い、政策や企業戦略に関する専門的な提案を行う機関です。政治、経済、経営、科学など、さまざまな分野の専門家が集まり、高度な情報と見識を基に精緻な分析を提供します。こうした特徴から「シンクファクトリー(頭脳工場)」とも呼ばれています。

大手の民間シンクタンクは、経営コンサルティング部門、ITコンサルティング部門、官公庁向けのリサーチ部門、エコノミスト部門などを有し、幅広い業務領域にわたるサービスを提供しています。扱う領域の広さという意味では総合系コンサルファームと似ています。

最近では、経営コンサルティング部門とリサーチ部門が協力し、社会課題の解決やSDGs(持続可能な開発目標)関連のプロジェクトに取り組む案件も増えてきています。

【主なシンクタンク】

財務系コンサルティングファーム(FAS)

企業経営において、財務管理は極めて重要な役割を担います。「財務」とは、企業活動に必要なリソースの計算、調達、そして管理を行う業務全般を指します。事業のあらゆる局面で資金が求められ、不足すると企業の存続に深刻な影響を与えるからです。

FASは、企業の財務や税務に関する高度なアドバイスを提供し、専門知識をいかして企業買収やM&A(合併・買収)をサポートします。高度な財務知識が求められるため、公認会計士の資格がある方は採用で有利になりますが、資格がない方にも入社の道が開かれています。

【主なFAS】

組織人事系コンサルティングファーム

組織人事系ファームは、クライアント企業の組織構築をサポートします。具体的には、人事評価や報酬制度の設計、組織風土の改善、人材開発の支援などです。

企業において、社員の定着とモチベーションの向上は常に重要なテーマです。社員が納得のいく評価・報酬制度を整えることは、社員が企業に長く貢献するための基盤となります。また、優れた組織を築くには、社員が自らの役割に誇りを持ち、仕事に情熱を注げる環境づくりが欠かせません。こうした組織文化の醸成を支援することも、組織人事系コンサルの大きな仕事です。

【主な組織人事系ファーム】

IT・DX系コンサルティングファーム

IT・DX系コンサルティングファームは、急速に進化するITテクノロジーを駆使し、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援します。

ITコンサルは、システム導入や業務効率化、セキュリティ強化を通じて、企業のITインフラを最適化します。技術的な課題解決に焦点を当て、クライアントの業務プロセスを改善します。一方、DXコンサルは、単なる技術的な改善にとどまらず、企業全体のビジネスモデルや組織文化、顧客体験を革新します。AIやデータ分析、IoTといった先端技術を駆使し、企業の成長戦略を支え、長期的な競争優位を築くことを目指します。

現代のビジネスにおいて、IT活用は不可欠です。生成AI、電子マネー、ドローンなどの革新技術が続々登場し、経営効率化や新規事業創出のニーズは急速に拡大しています。この流れを背景に、DX・IT系コンサルティングファームは急成長を遂げています。

【主なIT・DX系ファーム】

マーケティング・ブランド系コンサルティングファーム

マーケティング・ブランド系コンサルティングファームは、クライアント企業のブランド価値の向上を支援する専門家集団です。企業理念やブランドの策定から、社内外へのブランド浸透まで多岐に渡る支援を行います。社内ではチェンジマネジメントや研修、社外ではマーケティング施策、ロゴやネーミング、パッケージデザイン、ビジョンムービーなどのクリエイティブコンテンツ制作、さらにはWebやリアルイベントの企画・実施、ディレクションも手掛けます。

これらのプロジェクトは、戦略コンサルティングファームやシンクタンクの戦略部門でも行われていますが、マーケティング・ブランド系ファームはデザイナーやクリエイターを内部に抱え、ブランドや商品コンセプトに基づいたクリエイティブ制作まで一貫して提供できる点が大きな強みです。

また、日本企業の海外進出が進む中で、グローバル展開や地域へのブランド浸透支援案件も増加しています。マーケティングコンサルタントは、企業の経営課題を解決する経営コンサルタントの一分野で、特にマーケティング領域に特化し、ブランディングや商品・サービスのローンチ、CRMツール導入まで幅広い課題解決を手掛けています。

【主なマーケティング・ブランド系ファーム】

医療系コンサルティングファーム

病院や医療機関の経営を支え、専門的なサービスを提供するファームです。業務プロセスの改善やコスト削減、Web施策、IT活用、組織改革といった多岐にわたる視点から、医療機関の経営基盤を強化するための包括的なアドバイスを行います。また、経営状態が厳しい病院や医療機関に対しては、経営再建や改革支援も行い、その運営の立て直しをサポートしています。

医療系コンサルの主な採用ターゲットは、医療業界での経験を有する人材、または医療分野におけるコンサルティング経験者です。具体的には、製薬業界や医療機器業界からの転職者、MR(医薬情報担当者)や薬剤師、看護師、医療事務の経験者などが求められる傾向にあります。特に、医療業界に関する深い知識や、医師や医療従事者との効果的なコミュニケーション能力も重要な資質です。年齢が若ければ、他領域のコンサルファーム出身者も採用の対象となっています。

【主な医療系ファーム】

社会課題解決系コンサルティングファーム

社会課題は環境負荷の低減や人口減少、地方創生など多岐にわたります。企業がSDGsやサステナビリティに対応することが企業価値に直結する現代において、社会課題解決は喫緊の課題です。しかし、この分野に関する知識を有する企業は少なく、コンサルファームへの依頼が急増しています。

従来、社会課題解決系のキャリアは収入面での不安がありましたが、現在は好待遇のポジションが増えており、非常に魅力的です。コンサルファームの主な業務には、SDGsやESG投資対応、パブリックセクター向けの政策支援、地方創生、気候変動対応などがあります。

転職を目指す人材には、コンサル経験があると有利ですが、未経験者にもチャンスがあります。特に民間企業や公共機関での社会課題解決プロジェクトの経験が評価され、20代〜30代のポテンシャル採用も増えてきています。

【主な社会課題解決系ファーム】

- マッキンゼー・アンド・カンパニー SHaPE

- ボストン・コンサルティング・グループ 気候変動・サステナビリティ領域チーム

- ベイン・アンド・カンパニー サスティナビリティ、社会貢献プラクティス

- EYストラテジー・アンド・コンサルティング ストラテジックインパクトユニット(SIU)

- PwCコンサルティングSocial Impact Initiative(SII)

- デロイトトーマツ(ファイナンシャルアドバイザリー) 地域産業振興支援室

- ドリームインキュベータ:ソーシャルインパクトボンド

- 日本共創プラットフォーム(JPiX)

- オウルズコンサルティンググループ

監査法人アドバイザリー部門

監査法人アドバイザリー部門は、監査法人内に設けられた専門部署であり、クライアント企業の経営基盤を万全にするためのコンサルティングを担います。具体的には、財務リスクやシステムリスク、カントリーリスクなどを把握した上で、防衛策や内部統制のしくみを提案する「守りのコンサルティング」が中心的な業務内容です。

監査法人は、公認会計士の集団が財務書類の監査や証明を行うことを主たる目的としています。したがって、監査対象のクライアントに提供するコンサルティングサービスも、監査の独立性や透明性が守られた範囲のなかで実施されます。

近年、大企業に加え中小企業でもコンサルサービスの活用が進む中、監査法人アドバイザリー部門への関心も高まりつつあります。こうした動向を受けて、大手監査法人はアドバイザリー部門を成長戦略の重要な柱と位置づけ、その事業拡大を進めています。加えて、国内の四大監査法人は、世界規模で展開する大手会計事務所ネットワーク(Big 4)と強固な提携関係を築き、グローバルな視点からも高度なサービスを提供しています。

【主な監査法人】

コンサルティング業界の市場規模は?

昨今、コンサルティング業界はこれまでにないほどの活況を呈しており、市場規模は成長を続けています。その背景には、日本企業を取り巻く競争環境の激化に伴い、既存事業のビジネスモデル再構築や新規事業の立ち上げなどの大規模な変革の必要性が増していることがあります。特に、M&Aとそれに伴う組織統合、DX推進、CVC運営、SDGs推進など、社内では対応の難しい新しいテーマが増加し、コンサルティングファームの需要が増しているのです。

コンサル業界の世界全体での市場規模は、2028年まで年平均10.1%の成長を継続し、28年には1兆1714億円に達するとみられます(調査会社IDC Japanが2024年12月に発表した「国内ビジネスコンサルティング市場予測」による)。コンサルティングファームが支援する経営課題や対象企業は広がっており、産業規模は今後ますます大きくなるでしょう。

コンサルタントのキャリアパスと役割

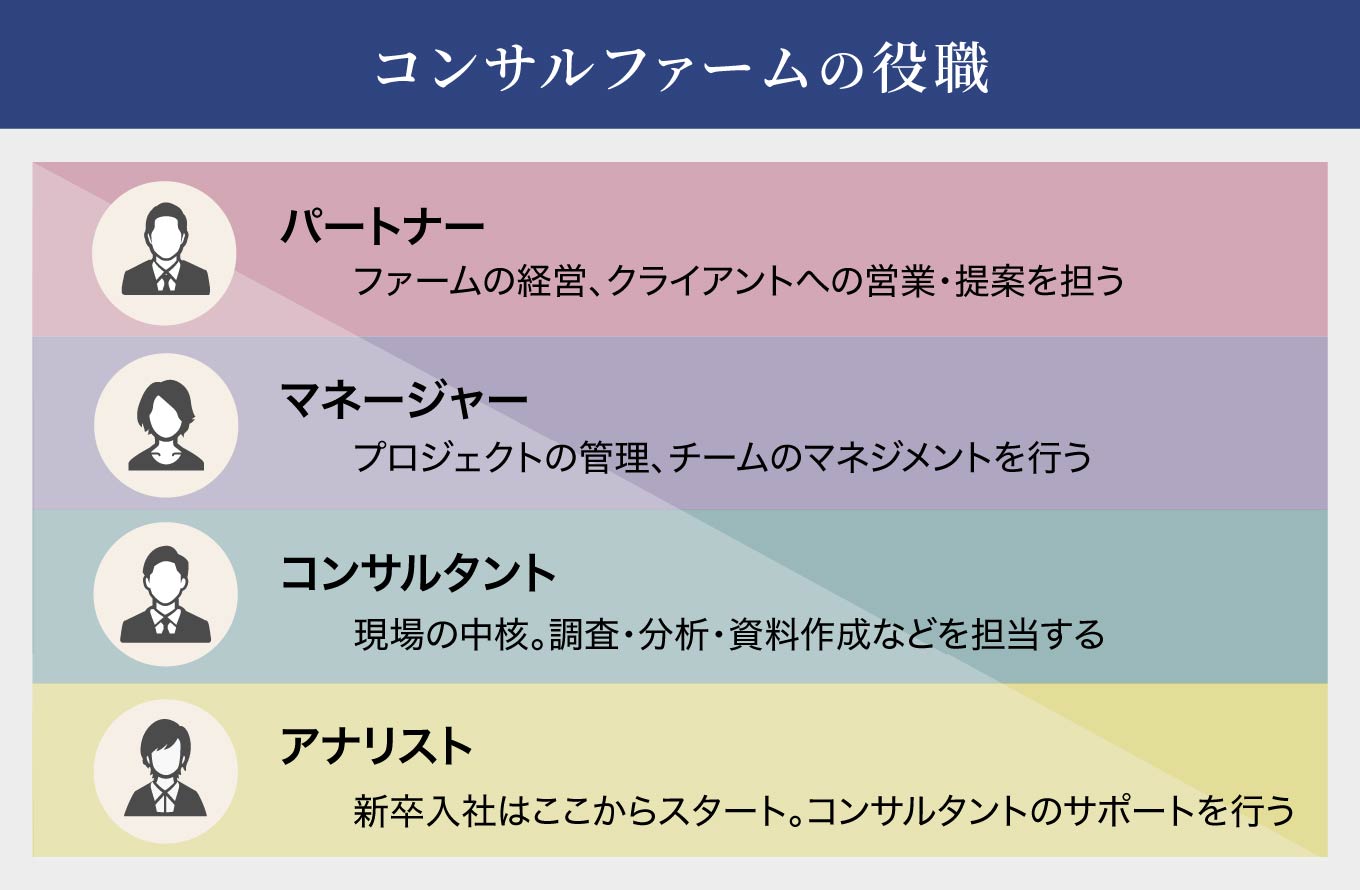

コンサルティングファームのポジション(職位)は、経験年数や期待される役割に応じて①パートナー、②マネジャー、③コンサルタント、④アナリストの4つに大別されます。

キャリアパスは基本的にアナリスト、コンサルタント、マネジャー、パートナーの順で昇進していくことになります。この役職が上がるスピードがとても早いのが、コンサル業界の特徴のひとつです。ここでは、それぞれのポジションが担う役割や特徴をご紹介致します。

※各ポジションの呼び方は、コンサルティングファームによって異なります。

ファームごとのポジションの呼び方についてはこちらをご覧ください。

パートナー(ディレクター、ヴァイスプレジデント、プリンシパルなど)

パートナーは、一般企業の経営幹部に当たります。「ファームそのもののマネジメント(運営)」と、顧客開拓に基づく「プロジェクトの営業と統括」の2つが主たる業務です。

原則、コンサルティングファームにおける全てのプロジェクトの最高責任者はパートナーが担っており、終始一貫してプロジェクトチームがクライアントに対してデリバリーする成果物のクオリティを担保しています。

マネジャー(プロジェクトマネジャー、シニアマネジャーなど)

マネジャーは、プロジェクトの遂行に責任を負う職位です。プロジェクト管理、顧客接触、予算管理などが主たる業務となります。

常にプロジェクト全体を見通し、クライアント、チーム、ファームに対して適時適確なコミュニケーションを図りながらプロジェクトを遂行する、いわば現場をまとめる「プロジェクトの要」です。

パートナーへの昇進に要する期間は3~5年程度と言われます。しかし、パートナーになるためには、それまで培ったプロジェクトマネジメント力以外に、新たに営業力が求められるため、昇進できずにコンサルティングファームを離れる人も多く、同ポジションは狭き門となっています。

コンサルタント(シニアアソシエイト、アソシエイトなど)

コンサルタントは、プロジェクトの実務において一定範囲の業務に責任をもつ職位で、社会人経験が3~4年以上の中途入社者、または社会人経験を持つMBAホルダーが就くことが多い職位です。

プロジェクト経験を重ねて顧客折衝能力やマネジメント能力が認められると、3~5年程度でマネジャーへの昇進の道が開けます。

アナリスト(アソシエイト、リサーチャーなど)

アナリストは、プロジェクトの実務であらゆる具体的作業を担う職位で、新卒または第二新卒で入社して1年目のスタートポジションです。

情報収集・分析と資料作成が主たる業務で、マネジャーやコンサルタントからのディレクションに基づいて作業を遂行していきます。経営に対すコンサルファーム別の役職名の表る基礎的な考え方を学ぶ期間でもあります。

一般的には、2~4年程度でコンサルタントに昇進するケースが多いと言われています。

コンサルティングファーム別の役職名

コンサルティングファームの職位は、①パートナー、②マネジャー、③コンサルタント、④アナリストの4つに大別されますが、これら4つの職位の呼称はファームによって異なります。

ここでは、コンサルティングファーム別の役職名を一覧形式で紹介します。

| ファーム名 | 役職名 | |||

|---|---|---|---|---|

| アナリスト | コンサルタント | マネジャー | パートナー | |

| マッキンゼー | ●ビジネスアナリスト ●ジュニアアソシエイト |

●アソシエイト | ●エンゲージメントマネジャー | ●アソシエイトパートナー ●パートナー ●シニアパートナー |

| BCG | ●アソシエイト ●シニアアソシエイト |

●コンサルタント | ●プロジェクトリーダー | ●プリンシパル ●マネージングディレクター ●パートナー |

| ベイン | ●アソシエイト・コンサルタント ●シニア・アソシエイト・コンサルタント |

●コンサルタント | ●マネジャー ●シニア・マネジャー |

●アソシエイト・パートナー ●パートナー |

| A.T.カーニー | ●ビジネスアナリスト ●シニアビジネスアナリスト |

●アソシエイト | ●マネジャー | ●プリンシパル ●パートナー |

| ADL | ●ビジネスアナリスト | ●コンサルタント | ●マネジャー | ●パートナー ●プリンシパル |

| Rベルガー | ●ジュニアコンサルタント | ●コンサルタント ●シニアコンサルタント |

●プロジェクトマネジャー | ●プリンシパル ●パートナー |

| アリックス | ●コンサルタント | ●バイスプレジデント | ●シニアバイスプレジデント | ●ディレクター ●パートナー |

| Strategy& | ●アソシエイト | ●シニアアソシエイト | ●マネジャー ●シニアマネジャー |

●ディレクター ●パートナー |

| アクセンチュア | ●アナリスト | ●コンサルタント | ●マネジャー ●シニアマネジャー |

●マネージングディレクター |

| モニターD | ●コンサルタント | ●シニアコンサルタント | ●マネジャー ●シニアマネジャー |

●ディレクター ●パートナー |

| DI | ●ビジネスプロデューサー | ●シニアビジネスプロデューサー | ●マネジャー ●シニアマネジャー |

●執行役員 |

| IGPI | ●アソシエイト | ●シニアアソシエイト | ●アソシエイトマネージャー ●マネジャー |

●ディレクター ●マネージングディレクター |

※コンコードエグゼクティブグループ独自調査

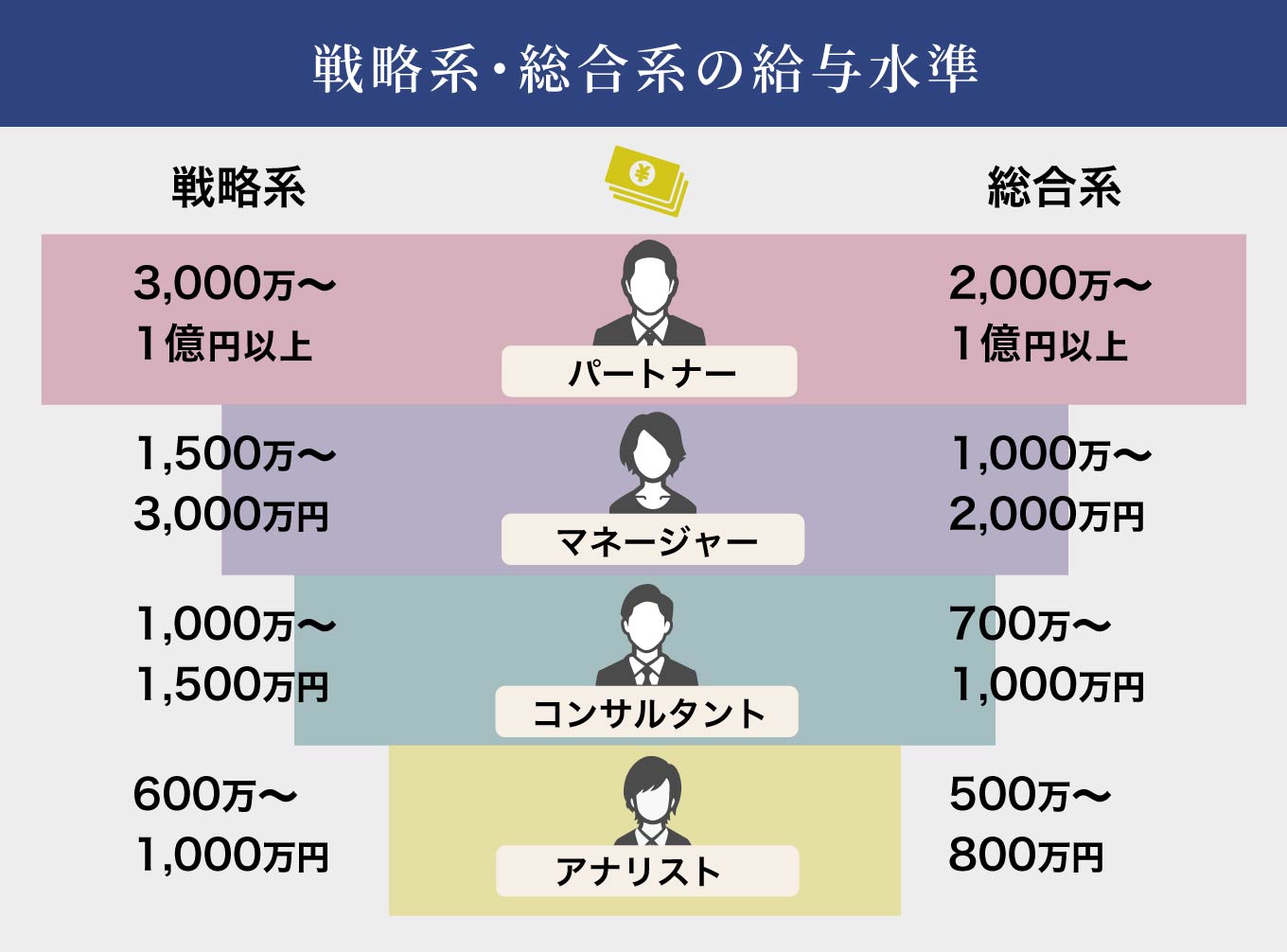

コンサルタントの年収水準

コンサルタントの年収は業界全体として高収入だと言われていますが、実際はどうなのか気になる方も多いのではないでしょうか。

各ファームや個人の実績によって変動がありますが、目安としてご紹介します。

パートナー(ディレクター、ヴァイスプレジデント、プリンシパルなど)

パートナーはファーム経営の一翼を担うだけに、相応の業績を上げれば報酬も大きく、社会的地位も高くなります。あくまでも参考程度になりますが、戦略系ファームでは3000万~1億円以上、総合系のファームでは2000万~1億円以上の水準となってきます。

マネジャー(プロジェクトマネジャー、シニアマネジャーなど)

プロジェクト進行の責任者であるマネジャーはコンサルタントの花形でもあります。このクラスの年収は戦略系ファームでは1500万~2500万円、総合系ファームでは1000万~1500万円の水準になります。さらにマネジャーとパートナーの中間的なポジションであるシニアマネジャーやディレクターのクラスになると、戦略系ファームでは2000万円~3000万円、総合系ファームでは1500万円~2000万円となります。個々のマネジャーの実績に応じ、年収水準にも大きな幅が見られます。

コンサルタント(シニアアソシエイト、アソシエイトなど)

アナリストからコンサルタントに昇進した場合、戦略系ファームでは1000万円~1500万円、総合系ファームでは700万~1000万円の水準になります。

アナリスト(アソシエイト、リサーチャーなど)

アナリスト(新卒、第二新卒~若手)の場合、戦略系ファームでは600万~1000万円、総合系ファームでは500万~800万円の水準となります。

コンサルタントのライフスタイル

コンサルタントとしての生活は、どのようなものなのでしょうか。ここでは、そのライフスタイルについて詳しく紹介します。

勤務時間について

コンサルタントという職業では、働く「時間」の長さよりも、クライアントや上司から求められる「成果」を上げることが最も重要視されます。このため、勤務時間には一定の自由があり、多くのファームではフレックスタイム制度を採用しています。さらに、リモートワークの導入により、働き方の自由度は一層高まっています。

とはいえ、コンサルタントはチームで協働する仕事であるため、進捗報告や社内ミーティングのタイミングは上司や先輩から指示されることが多く、完全な自由というわけではありません。

自由度が高い一方で、働く時間が短いわけではありません。特に中間報告や最終報告が近づくと、仕事が夜遅くにまで及ぶこともあります。コンサルタントの働き方は、必要なときに必要なだけ働くというスタイルであり、状況に応じた柔軟な対応が求められます。

プロジェクトが終了すると、1週間から2週間の長期休暇を取ってリフレッシュするコンサルタントも多く、メリハリのある働き方が特徴的です。

また、クライアント企業のオフィスで勤務するプロジェクトもあります。この場合、ファームに出社せず、クライアント企業に直行して業務を行い、帰宅することになります。

終業後や休日の過ごし方について

コンサルタントとしてキャリアを始めたばかりの頃は、調査や資料作成にまだ慣れておらず、平日の勤務時間内に仕事を終えることが難しく、休日に仕事をすることもあるかもしれません。しかし、業務に慣れるにつれて、効率よく仕事をこなせるようになり、時間内に終わらせることができるようになります。入社初期はコンサルタントとしての成長期間と考え、努力を重ねることが大切です。

また、共にプロジェクトを進める上司や先輩と、仕事後に会食をする機会も多くあります。そこで、仕事やキャリアに対する考え方を聞くことができるのは貴重な経験となり、自分自身の成長に繋がります。

また、共にプロジェクトを進める上司や先輩と、仕事後に会食をする機会も多くあります。そこで、仕事やキャリアに対する考え方を聞くことができるのは貴重な経験となり、自分自身の成長に繋がります。

コンサル業界の今後

日本企業が直面している課題は、年々複雑化しています。その背景には、グローバル化の進展とIT技術の急速な発展が大きな要因として挙げられます。例えば、Amazonの登場によって書店が急激に減少し、また、アップルのiPhoneは国内スマートフォン市場の半分以上のシェアを占めるまでに至っています。これにより、日本企業の競争環境はもはや国内にとどまらず、世界規模へと広がっています。

このような状況下で、企業にはダイナミックな変革が求められており、それに伴いコンサルティングファームへの依頼は年々増加しています。これに応えるため、コンサルティングファームは組織の規模を拡大し、対応力を強化しています。

その一例として、アクセンチュアは2015年から2023年の間に、社員数を約4倍に増加させました。今後もコンサルティング業界の成長は続くと予測され、企業にとっての重要なパートナーであり続けることでしょう。

コンサル業界を左右する4つの潮流

現代の戦略コンサルティング業界を取り巻く状況は、急速に進化し続けています。ここでは、その主要な潮流を4つに分けて解説します。

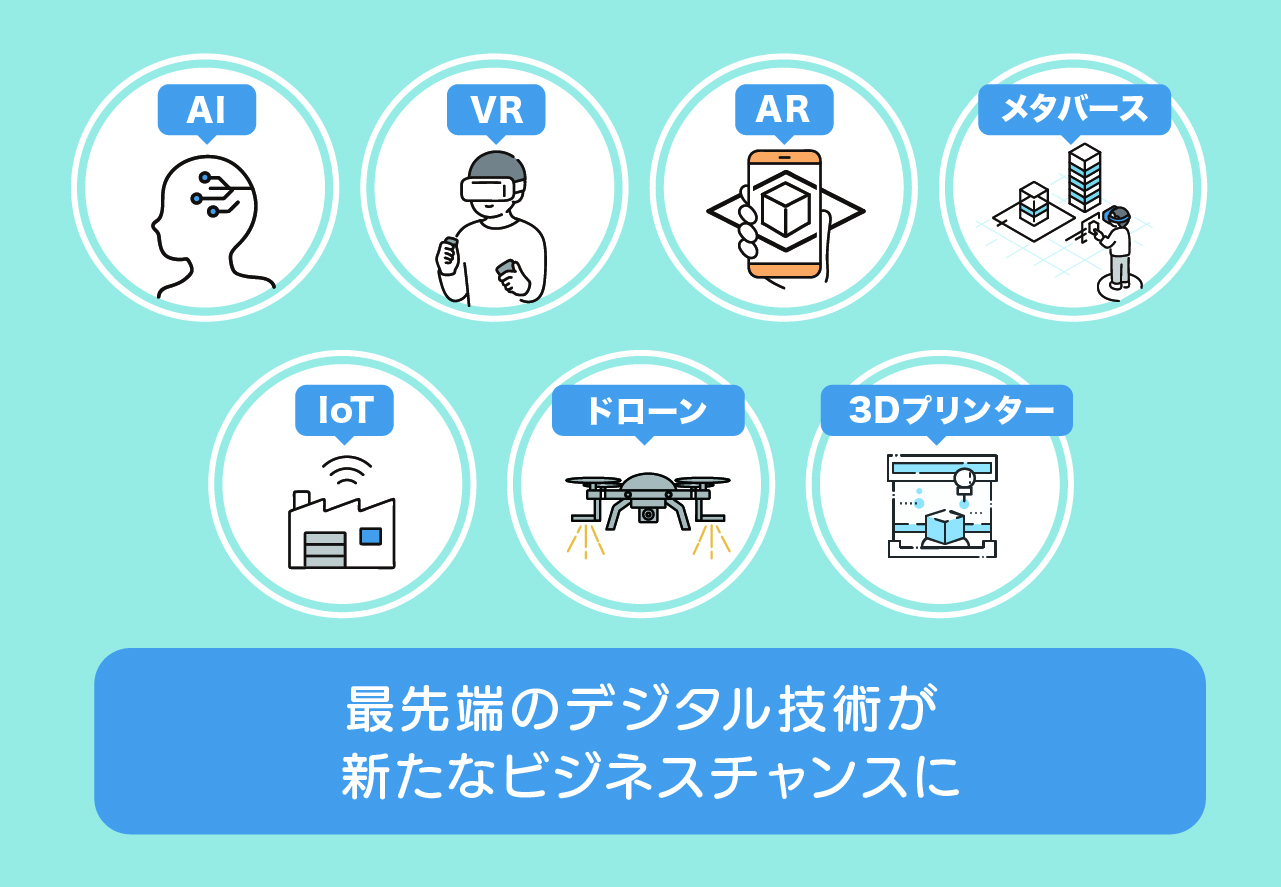

①デジタル技術の活用

近年、ビジネス界においてデジタル技術の導入が急速に進み、VRやAR、AI、メタバース、3Dプリンティングなど、技術の範囲は飛躍的に広がっています。これらの技術が企業活動に革新をもたらし、業務効率の飛躍的な向上に寄与すると同時に、かつては不可能だった新たなビジネスモデルを実現可能にしています。

具体的には、医療分野でのAIを活用した診断支援、農業や林業におけるドローン技術の導入、さらにはメタバース空間における故人や著名歌手のAI復活コンサートなど、これまでにないビジネスチャンスが登場しています。このような新時代のビジネス環境に対応するため、企業は今こそ戦略を見直す必要に迫られています。

2020年代以降、AI活用の試行錯誤がビジネス界で加速しており、今後はさらにAI関連のコンサルティングニーズが高まることが予想されます。特にコンサルタント業務においても、AIの導入が進んでおり、市場調査や競合分析などのリサーチ業務がAIに委ねられる未来も見据えられます。その結果、コンサルタントはより戦略的な思考やクライアントとのコミュニケーションに注力できるようになるでしょう。

②実行支援と成果創出の重要性

戦略コンサルタントの役割は、単なる戦略立案にとどまらず、その実行支援へと広がりを見せています。20年以上前から、戦略提案に加え、実行段階での支援を求める声が高まっており、現在ではその重要性が一層増しています。

変革のスピードが加速する現代において、コンサルタントは単に戦略を策定するだけでなく、クライアントのビジネス現場に深く関与し、短期間で目に見える成果を挙げることが求められています。戦略立案から実行支援までを一貫して行うプロジェクトは、コンサルティング業界における新たなスタンダードとなりつつあり、このようなプロジェクトにおいては、戦略コンサルと総合コンサルティングの境界が曖昧になっています。特に、大規模な実行支援プロジェクトでは、数十人、あるいは百名を超えるコンサルタントが動員されることも珍しくありません。総合コンサルファームは、より多様な専門家を擁することで、実行支援において強みを発揮しています。戦略コンサルファームがこの分野でどのように差別化を図り、競争優位性を築いていくのかが、今後の業界の注目ポイントとなります。

③サステナビリティ経営と社会的責任の強化

サステナビリティ経営やSDGs(持続可能な開発目標)への対応は、いまや日本企業にとって喫緊の課題となっています。サステナビリティ経営は、環境、社会、経済の三つの側面に配慮し、バランスを取ることで持続的な成長を目指す経営手法であり、企業の社会的責任と事業成長を両立させることが求められています。

今日、ESG(環境・社会・ガバナンス)に配慮した投資は、世界の運用資産の3分の1を占めるに至り、日本でも2023年1月からプライム市場の上場企業に対し、サステナビリティに関する情報開示が義務化されました。このように、環境問題やダイバーシティ、ステークホルダーの人権尊重といった社会的課題への配慮が欠かせない時代となり、これに対応しない企業は資金調達や人材確保において大きなリスクを抱えることになります。

企業のサステナビリティ経営が必須となる中、この分野におけるコンサルティングニーズは急増しています。しかし、新しい領域であるため、十分な専門知識SDGsとESGを持つファームとそうでないファームとの間には明確な差が生まれつつあります。サステナビリティ関連のプロジェクトを強化するコンサルティングファームは、社会課題解決に情熱を持つ人々から注目され、求職者にとって魅力的な就職先や転職先となることでしょう。

④地政学リスクと国際経済のマクロ視点

近年、米中対立の激化やロシアのウクライナ侵攻、中東の政情不安など、地政学リスクが高まっています。地政学リスクとは、特定の地域で発生する政治的・軍事的な緊張が、経済に深刻な影響を及ぼし、ビジネス環境を不安定にするリスクを指します。グローバルにビジネスを展開している企業にとって、地政学リスクは避けて通れない問題となっており、長年にわたる投資や構築してきた現地のネットワークを失うことへの恐れが高まっています。

コンサルティングファームでは、地政学や国際経済に関するマクロ視点を持つ専門家として、エコノミストやシンクタンクの研究員、行政機関出身者などを起用し、地政学リスクへの対応を強化しています。この分野でのアドバイスを行うためには、各国の政財界やエリート層との強固なネットワークを構築し、グローバルに情勢を監視する必要があります。そのため、世界的に展開する大手コンサルティングファームがこの領域において優位性を持つと言えるでしょう。

FAQ

コンサルティング業界は、その多様性や専門性ゆえに、数多くの疑問や誤解がみられます。そこで、業界に関する「よくある質問」(FAQ)を取り上げ、その特徴や仕組み、最新動向などについて詳しく解説します。

業務量に波はありますが、成果主義の働き方です。

かつては長時間労働が当たり前とされていたコンサル業界ですが、近年では働き方が大きく見直され、改善が進んでいます。現在は成果主義が主流で、クライアントや上司の期待に応えることが最も重要とされています。そのため、単に長く働くのではなく、いかに成果を出すかが評価されるポイントです。業務のペースも自分である程度コントロールできるようになり、柔軟な働き方がしやすくなっています。

とはいえ、クライアント企業の抱える問題は大企業の経営陣が高額な料金を支払って依頼してくるような難題であるため、簡単に解決できることは少なく、報告会の直前などは仕事が深夜にまで及ぶこともあります。プロジェクト終了後には、リフレッシュのため長期休暇を取ることができるなど、メリハリのある働き方も可能です。リモートワークの導入が進むファームも増え、地方での勤務なども柔軟に対応できる環境が整いつつあります。

コンサル業界は、女性にとって非常に魅力的なキャリアを提供しています。

前述のように、昨今はコンサル業界の働き方が変化し、格段に働きやすくなりました。これにより、多くの女性にとって選択しやすい職業となっています。今後は、AIの活用などによって、さらに働き方が改善される可能性があるでしょう。

そして、「自由度の高いキャリア」を手に入れることができるという観点からも、コンサル業界の人気は上がっています。コンサルタントとしての経験を持つと、さまざまな業界の企業の幹部や幹部候補などとして、声を掛けられるようになります。仮に育児や介護などの事情で、会社を一度辞めたとしても、コンサル経験者であれば転職や再就職がしやすくなります。

また、女性の採用に力を入れているファームが非常に多くなっています。もともと、コンサル業界におけるジェンダーバランスを保つためにも、女性コンサルタントの比率を高めたいという意向は年々強まっていました。そのような中、福祉、教育、まちづくり、ジェンダー平等などSDGs関連のプロジェクトが増え、女性の持つ英知や感性がファームにとってますます重要になっているのです。

実力主義の一方で、育成にも力を入れています。

コンサル業界は実力主義的な側面を持つため、昇進には高度なスキルと成果が求められます。その一方で、業界内では多くの企業がコンサルタントの育成に力を入れており、特に大手ファームでは、研修制度や先輩からの指導が充実しています。プロジェクト終了後には、今後のスキルアップに向けた具体的なフィードバックが提供されることもあり、自己成長を実感できる環境が整っています。

また、コンサル業界は転職が多いことで知られていますが、それは前向きな理由によるものがほとんどです。多くの企業が未経験者でもしっかり育成できる体制を整えているため、異業種からのキャリアチェンジもスムーズに進めることができます。

高い問題解決能力とリーダーシップを活かし、さらなるキャリアアップを目指すからです。

コンサルタントは若いうちから高い問題解決能力やリーダーシップを磨くことができ、これらのスキルは他企業でも非常に評価されます。そのため、数年の経験を積んだ後には、経営幹部や事業責任者としてのポジションを提示されることが多く、コンサルタントはキャリアの選択肢を広げるため、転職を検討することが一般的です。

コンサル業界自体が「経営幹部への近道」として認知されているため、経験を積んだ後の転職が活発になります。特に多くの場合、転職はキャリアアップを目指すポジティブな決断となります。

市場ニーズの拡大に伴い、今後も成長が期待される業界です。

デジタル化やグローバル化が進展する中で、企業が直面する課題はますます多様化しています。特に、デジタル対応やSDGs、ESGへの取り組みなどが新たな課題として浮上し、企業はコンサルティングファームへの依頼を増加させています。また、 提案だけでなく、実行支援までを求められるケースが増えており、コンサル業界はプロジェクトの規模が拡大しています。

このような背景から、コンサル業界は今後も成長し続け、企業の成長を支える重要な役割を担い続けることが予想されます。コンサルタントとして働くことは、ビジネスの最前線を経験し、経済の発展に寄与する充実感を得ることができるでしょう。

転職体験談(未経験からのコンサル転職)

上級編①「解決策の実行支援」へ拡大するコンサルタントの仕事

「解決策の提示」が主業務であったコンサルタントの仕事も、昨今では「解決策の実行支援(インプリメンテーション)」まで行われるケースが増えています。

実行支援は、現場での具体的な成果を求められる業務であり、組織に新しい業務が定着するまでには時間がかかるため、実施期間も長期にわたるものです。その過程では単に「正しい」解決策を提示するだけでなく、クライアントの現場社員に行動の変革を促す必要もあります。そのため、コンサルタントは地道なコミュニケーションと小さな改善を積み重ね、粘り強く努力することが求められるのです。

一般的には華やかなイメージのあるコンサルタントという仕事ですが、現実は人間臭い仕事と言えるでしょう。

上級編②「フィーベース」から「バリューベース」へと変化するコンサルの仕事

コンサルファームの一部には、「解決策の実行支援」からさらに踏み込み、クライアントと資金を出し合って合弁会社(ジョイント・ベンチャー)を設けるなどして、問題解決のためにリアルな事業に取り組むところも現れてきています。

そのような動向の背景にあるのが、コンサルが実行した解決策の結果について顧客とリスクを分かち合うという「リスクテイキング」の発想です。実際に、アクセンチュアなどの外資系総合コンサルや日系戦略コンサルなどが、クライアント企業と合弁会社をつくる例がみられます。従来のように「時間当たりの単価×時間」で算出されるコンサルティングフィーの枠組みを超え、実際に生み出した価値(バリュー)に見合った報酬を得るという形態がコンサル業界の新たな常識になりつつあるのです。

上級編③クライアントがコンサルに求める機能

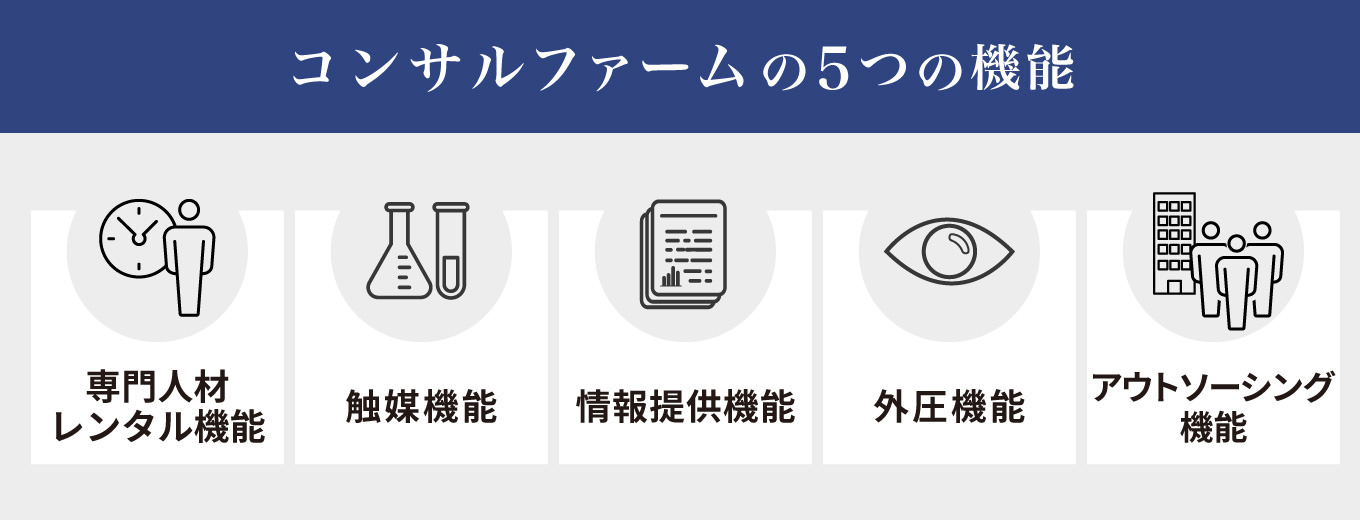

クライアントは、いったいどのような価値を求めてコンサルタント(コンサルティングファーム)へ仕事を依頼するのでしょうか。コンサルティングファームがクライアントから期待される機能は、以下の5つに大別されます。

①専門人材レンタル機能

1つ目は「専門人材レンタル機能」です。これは「一般事業会社では十分に確保できない高い能力をもった専門人材を時間単位で貸し出す」というものであり、コンサルタントはクライアントの経営者や社員に代わって「考え、実行する役割」を担います。

M&Aのように、企業にとって永続的に必要な仕事ではないけれど、高度な専門知識が必要な業務の場合、コンサルタントに必要な時だけ企業に時間単位で来てもらって対応するほうが企業にとって効率がよいでしょう。コンサルティングファームにいる高スキル人材を企業がレンタルするという意味で「専門人材レンタル機能」は一定のニーズがあります。

②触媒機能

触媒とは、もともとは化学用語で「その物質自身は反応前も後も変化しないが、少量存在することで、本来は化学反応しにくいものを反応させたり、反応速度を速めたりする物質」のことを指します。

企業の変革や問題解決を一つの化学反応のプロセスに例えると、そのプロセスの中に異質の存在としてコンサルタントが加わることで、組織風土に刺激を与え、企業の変革や問題解決を促進したり、スピードを速めたりすることができる場合があります。

また、プロジェクトマネジメントも触媒の一種です。コンサルタントはプロジェクトの中核として進行を管理・促進していくプロジェクトマネジメントの役割を期待されています。クライアントの社内プロジェクトが順調に進行し、初期の目的を達成できるかどうかはプロジェクトマネジャーとなるコンサルタントにかかっていると言っても過言ではありません。

③情報提供機能

3つ目の機能は「情報提供機能」です。一般的に事業会社に在籍していると、他社や他業界の動向はなかなか耳に入ってきにくく、業界を超えた広い視野や客観的視点を持ちにくい傾向にあります。

コンサルタントはさまざまな業界や企業の変革に立ち会っているため、豊富で幅広い問題解決の経験を持っています。これらはクライアントにとっては利用価値が大きく、外部情報の提供はコンサルタントに期待されている役割の一つとなっています。

④外圧機能

コンサルタントの大きな役割は「問題解決の提示」ですが、一方でクライアントはすでに解決策をすでに把握している場合もあります。しかし、それをあえてコンサルタントに提案してもらうというケースが実は少なくないのです。

その理由の1つは「社外からの提案のほうが、社内に通しやすい」という点にあります。適切な提案であっても、社内に歓迎されないような新しい改革案やコスト削減などのプロジェクトの場合、誰かが悪役になる必要があったりします。そのようなときに、ファクトベースの根拠を示すコンサルタントという「外圧」を利用し、プロジェクトを押し進めることはとても効果的です。社内の権力者へ忖度しないで済む、客観的な立場から提案できることは大きな強みと言えます。

2つ目の理由は社員の意識改革のためです。高度なビジネススキルと仕事に対する高いモチベーションをもったコンサルタントを社内に投入することで、その働きぶりを間近で見せることができ、クライアント企業の社員の意識改革を行うという狙いがある場合もあるのです。

⑤アウトソーシング機能

「何をやるべきか」「どうやればよいのか」といった解決策の提示よりも、「最終的にクライアントの問題を解決し、成果を出してくれること」をコンサルタントに求める流れが強まっています。加えて、企業経営において「アセットライト」の考え方も主流になりつつあります。「アセットライト」とは企業が保有する資産(アセット)を圧縮し、身軽な状態にすることを指します。外部委託の流れは製造業だけでなく、システム運用や経理・人事などの業務にも拡大しており、コンサルティングファームが自らアウトソースの受け皿となってクライアントのさまざまな業務を受託する事業に乗り出しています。

コンサルティングファームとしても、これらのアウトソースの受託は、「従来のコンサルティングサービスの枠を超えて事業を拡大できる」「プロジェクトごとの売上に左右されず事業が安定する」などのメリットがあります。

実際のコンサルティング業務においては、上記5つの機能のうち複数、あるいは全ての機能が複合的に絡み合っているケースがほとんどです。

コンサルティングファームにしても、コンサルタント個人にしても、すべてを持っている場合もありますが、そうでない場合のほうが多いのが現状です。

コンサルタントを目指す場合、自分の得意とする分野と、コンサルティングファームの得意とする分野が一致していることが転職活動において大切になってくるでしょう。

2025.02.05 2026.01.09 2025.11.22 2025.11.21 2025.11.20

コンサルティングファームの求人 Recruit

新着セミナー情報Seminar

セミナー一覧へ

2/11(水・祝)・2/14(土)|グリットワイズ 経営コンサルタント(戦略/業務/IT) 1Day選考会

3/7(土)|デロイト トーマツ/コンサルティング Human Capital PML 1day選考会

2/28(土)|ブティックス M&Aコンサルタント 1day選考会

2/21(土)|PwCコンサルティング|Microsoftソリューションコンサルタント中途採用セミナー&座談会

2/25(水) |ドリームインキュベータ オンライン中途採用セミナー

2/21(土)|KPMGコンサルティング OS部門 1Day選考会

2/9(月)・2/24(火)|ノースサンド オンライン業界セミナー

2/7(土)・2/14(土)|ストラテジーテック・コンサルティング 1day選考会【コンサル/ IT経験者限定】

2/18(水)|グロービング IT戦略コンサルタント 選考会

2/15(日)| AVILEN |AIコンサルタント(アソシエイト~コンサルタント)1day選考会

2/4(水)|野村総合研究所| 産業ITソリューション オンライン事業部説明会

2/3(火)・2/10(火)|エムスリー【未経験からのM&A転職】オンライン会社説明会(医院継承G)