三菱総合研究所 Mitsubishi Research Institute, Inc.

三菱総合研究所 HPより

企業について

未来を問い続け、変革を先駆ける

シンクタンク機能との連携でトップ企業の未来を描く

三菱総合研究所(以下、MRI)は、三菱創業100周年の記念事業としてグループ各社の共同出資により1970年に設立された総合シンクタンク・コンサルティングファームだ。創業来続くシンクタンク事業に加え、全社・事業戦略立案、業務改革、組織・人材戦略など幅広い経営コンサルティングや産官学支援のシステム開発をグループ企業連携で展開する。

MRIの特長は高い専門性と未来志向のコンサルティング、そして社会に与える影響力の大きさだ。日本最大級のシンクタンクとして知られるMRIでは、各業界に精通した専門家たちが、シンクタンクの高度な専門知識をビジネスに転換することで高い付加価値を提供する。

手がけるプロジェクトの特長は先端性と社会性。5年後や10年後に向けて企業自らが社会変化を生み出すためのビジョン策定や、技術や政策など変化の先取りが必要な新規事業開発といった中長期目線のプロジェクトが多い。専門家しか知らない先端技術の動向や各国の政策動向を把握するシンクタンク機能と連携し、リアリティのある中長期の成長戦略を支援する。

MRIの影響力の大きさは、顧客に由来する。主な顧客は製造業や通信業、金融業などいずれも業界におけるトップクラスの大企業であり、新しい産業創出に関わる案件では官公庁を巻き込んだプロジェクト運営を指揮する。日本経済を支える大企業の未来や新たな事業の柱をともに検討し、実行まで支援する。

豊かで持続可能な未来を共創する社会課題解決企業

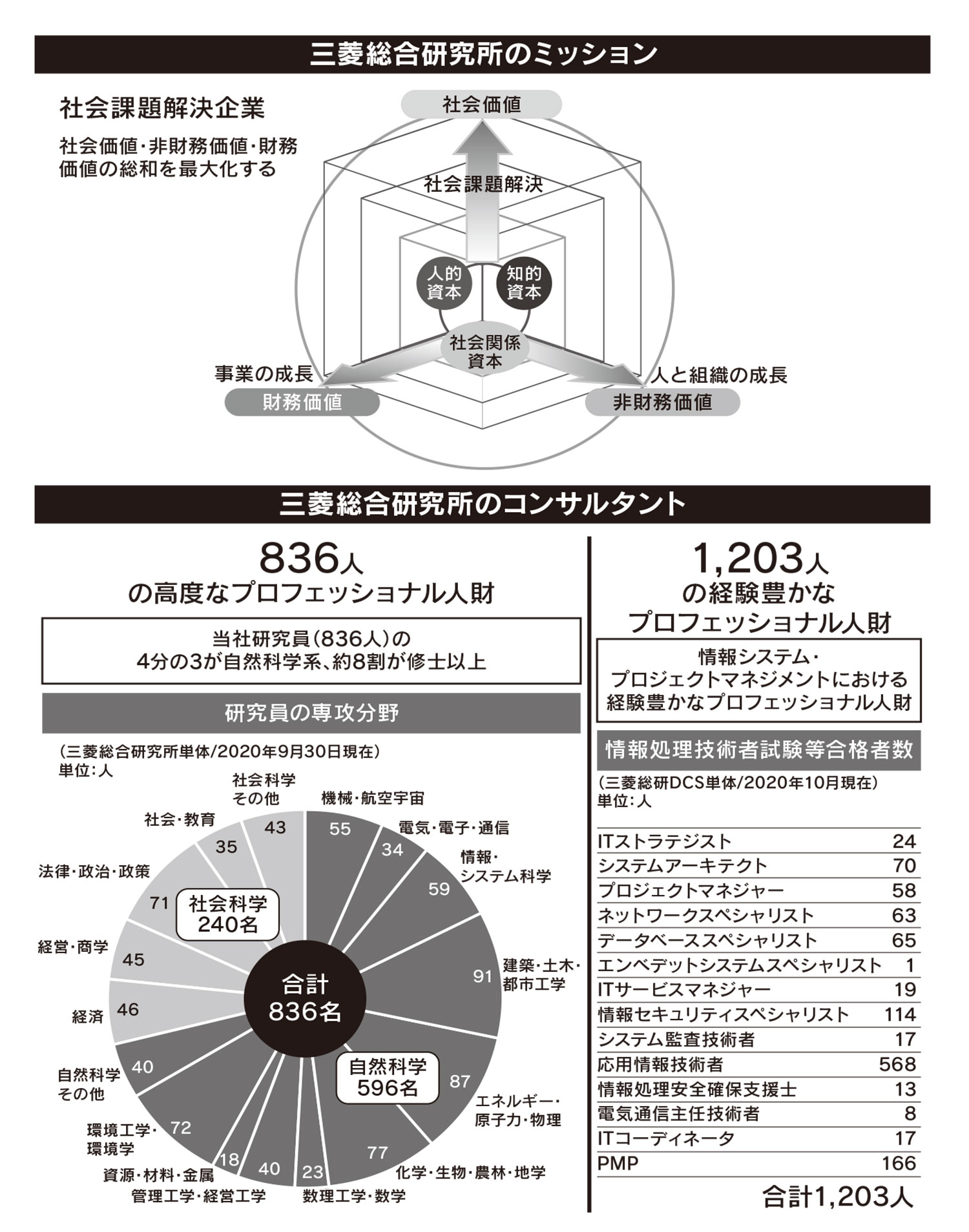

MRIは2020年の創業50周年を機に、ミッションやビジョンを見直した。事業ミッションは「社会課題を解決し、豊かで持続可能な未来を共創する」。事業活動を通じて顧客の課題を解決し、さらに顧客の背後に存在する社会課題の解決に貢献することで、豊かで持続可能な未来共創をめざす。財務価値だけでなく、非財務価値、社会価値の総和の最大化が目標だ。

一例として2021年にリニューアルした会員組織「未来共創イニシアティブ(ICF)~プラチナ社会※を実現~」がある。

国内外の重要な社会課題に対し、会員であるベンチャー、企業、大学、自治体の536団体が連携し、オープンイノベーションで共創・社会実装し、コレクティブインパクトを創出することをめざしている。「ウェルネス」「水・食料」「エネルギー・環境」「モビリティ」「防災・インフラ」「教育・人財育成」といった分野を中心に、100億人が豊かに暮らせる持続可能社会の構築に向けて、社会課題の抽出から、社会実装に向けた検討・取り組みを推進する(2021年4月1日現在)。

ロングスパンの産業創出と機動的なサービス開発

社会課題と事業課題が交差する領域にアプローチし、産官学連携によるオープンイノベーションに取り組むのもMRIの特長だ。

例えば、現在、自動車メーカーにより自動運転技術の開発や実証実験が進んでいるが、実用化には社会制度や法規制、各地域の課題などの社会課題をクリアしなければならない。このような課題は複数省庁が関わるうえ、実際に動き始めるまでに2~3年と長い時間を要するため、一般的なファームでは支援が難しい。

しかし、MRIはあらゆる省庁と強固な信頼関係を構築し時間を要する国家戦略を支援してきた実績から、関係省庁を巻き込みながら新しい産業の創出の具現化まで支援できる。

また、MRIはシンクタンクで培った知見とノウハウをもとに、グループ各社やパートナー企業と連携し、戦略から実装まで伴走してDX実現をめざす。

ビッグデータの解析やAI活用の豊富な実績に裏付けられた技術力、そこから真に役立つ提案を練り上げ、効果を実感できるまで顧客の革新と成長を支援。また、社会のデジタル変革が求められる中、DXの推進課題とそれを解決する道のりを「DXジャーニー」と位置づけ、政策、地域、業界、技術の深い理解に基づき、DXを通して社会課題解決に取り組む。

先端技術の専門家も多く、開発や実装も積極的に行っている。ブロックチェーンを用いた独自のデジタル地域通貨プラットフォーム(特許取得)を開発し、地域課題解決につながる行動変容を促すサービス「Region Ring ™」の提供も開始した。本サービスは東京駅周辺のSDGsポイントによる行動変容の社会実験にも活用されている。このように具体的なソリューションをクライアントとともに機動的に開発できるのも特長だ。

さまざまな分野の専門家と「よりよい未来社会」を共創する

MRIのコンサルタントの働き方の特長は早い段階から自分で仕事を定義できる点だ。顧客や周囲を説得できることが前提だが、コンサルタント自らが仕事を定義し、個性を発揮しつつ、顧客も満足するような利益を創出・還元できる企業はそう多くない。

MRIが求めるのは顧客の関心事の察知に長けた人間だ。意図をくみ取り、その背景にあるステークホルダーの本質に対する鋭い洞察力と高いコミュニケーション能力、加えて課題を解決する実行力と完遂力が要求される。

また、高度な専門性をもつ他の社員に対し、自分の考えを相対化できる力が求められる。周囲の専門家に意見を求め、そのネットワークを最大限活用できるかどうかが仕事の成否を左右する。

働きやすさには定評がある。組織に壁がなく人間関係もフラット。多様な専門家が気さくに議論しお互いを高め合う文化がある。また、未来社会のあるべき姿を提言する案件が多いため、世代を問わず社会貢献意欲の高い社員が多い。

「よりよい未来社会」をクライアントとの長期的な付き合いの中で創りたい、そんな使命感をもって働きたい志望者には最適な環境だ。

※ プラチナ社会:MRIが実現をめざす「21世紀の持続可能な社会モデル」。環境問題や高齢化など現代社会が抱える根本的な問題を解決した、モノも心も豊かで持続可能な社会

三菱総合研究所(三菱総研:MRI)は、経済・金融、社会・公共政策、科学技術、IT・ビジネスソリューションなど、非常に幅広い領域をカバーする日本の代表的総合シンクタンクの一つである。

研究スタッフ数も約860名と日本最大級を誇る(2022年現在)。三菱グループの100周年記念事業として、1970年に三菱グループ各社の共同出資により設立。企業方針としても公明正大を範とし、公への貢献を重視している。

また研究色の強さと、自然科学分野への広範な取り組みも特色の一つである。金融政策提案の分野にも強く、他に安全政策や科学技術政策、地球環境への提言など、他社があまり手がけない領域での活動も多い。

近年は調査・研究・制作支援等のシンクタンク機能、企業経営戦略サポート等のコンサルティング機能だけでなく、ICTソリューションを提供する三菱総研DCSと協働でサービスの提供を行い、社会、顧客の課題の総合的な解決を図っている。

これらに加え、成長領域であるDX事業やストック型事業、海外事業等への先行投資を推進している。社会問題解決にも積極的に取り組み、人財、MaaS、エネルギー等の各分野において研究・提言から社会実装までの価値創造プロセスを一貫して行うVCP経営を展開し、新規事業の核や収入源の獲得も図っている。

-

代表者代表取締役社長:籔田 健二

-

設立1970年5月8日

-

所在地東京都千代田区永田町二丁目10番3号

News & Topics

三菱総合研究所の理念

以下に三菱総合研究所の理念を引く。

経営理念

三菱総合研究所は、豊かで持続可能な未来の共創を使命として、

世界と共に、あるべき未来を問い続け、社会課題を解決し、

社会の変革を先駆けますミッション

果たすべき使命社会課題を解決し、豊かで持続可能な未来を共創する

ビジョン

目指す企業未来を問い続け、変革を先駆ける

コミットメント

ステークホルダーへの約束第1の約束 研鑽:社会や顧客への提供価値を磨き続ける

私たちは、社会やお客様の課題解決に必要な価値を提供し続けます。

常に社会潮流や技術動向、顧客ニーズを先取りし、自身の価値を磨き続け、相互に高め合います。第2の約束 知の統合:知の結節点となり、多彩な知をつなぐ

私たちは、個性や違いを尊重した知の結節点となり、社内外・国内外の多彩な知をつなぎます。

知と知の新結合を生み出すとともに、社会、お客様、パートナー等と大きな共創の動きをつくり出します。第3の約束 スタンス:科学的知見に基づき、あるべき未来への道筋を示す

私たちは、あるべき未来社会の姿を問い続け、進むべき道筋を構想として旗幟鮮明に示します。

スタンスをとる姿勢には反論や批判を伴いますが、科学的知見と信念と共創の精神に基づいて行動します。第4の約束 挑戦:前例にとらわれず、社会の変革に挑戦する

私たちは、前例にとらわれず迅速果敢に挑戦し、構想で終わらせることなく、社会の変革を目指します。

構想を提言した私たちが実現に向けて最初に走りだし、社会やお客様の期待と共感を呼び起こします。第5の約束 リアリティ:責任を持って実現に取り組む

私たちは、経験に基づく実践知を重視し、構想のリアリティを追求します。

様々なステークホルダーの皆様とともに、責任を持って構想の実現に取り組みます。https://www.mri.co.jp/company/policy/principles/index.htmlより引用

三菱総合研究所の沿革

以下に同社の主な沿革を記載する。

- 1970年

- 基本理念として「独立」「学際」「未来志向」を掲げ、三菱創業100周年の記念事業として創業

- 1991年

- 地球環境センター(現環境エネルギー研究本部)設置

- 1992年

- 安全工学研究センター(現科学・安全政策研究本部)設置

- 2000年

- ビジネスソリューション事業本部(現ソリューション部門)設置

- 2005年

- ダイヤモンドコンピューターサービス(株)(現三菱総研DCS(株))に資本参加し、連結子会社化

- コンサルティング事業本部設置

- 2006年

- ITソリューション事業の強化、拡大のため、(株)三菱東京UFJ銀行、ダイヤモンドコンピューターサービス(株)(現三菱総研DCS(株))、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)4社による業務提携を開始

- 2009年

- 東京証券取引所市場証二部上場

- 2010年

- 本社を東京都千代田区永田町に移転

- 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定

- 2020年

- 創業50周年

- DX事業部門の設立

- 2021年

- ベトナムとUAEに営業拠点を設立

三菱総合研究所のサービス

インダストリー

- エネルギー

- モビリティ

- 化学・マテリアル

- 医療・製薬・医療機器

- 建設・不動産・住宅

- 通信・メディア

- 金融

- 鉄道・運輸・物流

- 電機・機械・ものづくり

サービス・ソリューション

- 経営コンサルティング

- デジタルトランスフォーメーション

- エネルギー

- サステナビリティ

- 情報通信

- テクノロジー

- MaaS

- スマートシティ・モビリティ

- ヘルスケア

- 人財

- 防災・リスクマネジメント

- 経営・社会・技術

- 海外戦略・事業

三菱総合研究所の求める人物像

研究機関や民間企業、シンクタンク、コンサルティングファーム等にて各部門に関連した業務経験を持つ方が歓迎されている。また、何事にも挑戦できるタフネスや高いコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力などは一貫して求められている。国籍による制限は一切ない。

三菱総合研究所のトレーニング

高い志と高度な専門性を有し、さらには実践力と変化に対応可能な能力を持ち合わせた心身ともにタフな「プロフェッショナル」育成のために経験値、ポジションに応じた多様な研修制度を用意している。

新入社員研修

コンプライアンスやロジカル・コミュニケーション等のコンサルタントとしての基礎知識・スキルの習得のための集合研修、実際の現場を教材として基礎知識とスキルの実用化を図る実践研修がある。

エルダー制度

中堅社員が新入社員のトレーナーとしてマンツーマンで育成指導、支援を行う。

能力開発支援制度

社会人大学進学や資格習得、語学研修、学会活動などの自己研鑽に対する費用を一部補助する。

ローテーション・プログラム

社内ローテーションにより多様な専門性の構築を図る。また、三菱グループ各社やその他の民間企業、海外の大学等での育成出向、派遣プログラムでも知見の拡大や専門性の強化を図る。

各種スキルアップ研修

中堅社員に対して行われる、各組織、各職制階役割において求められるスキル向上を図る。

階層別研修

中堅以上の社員に対して行われる、各職制において必要なスキル向上を図る。

三菱総合研究所の社員の声

シンクタンクとコンサルティングという2つの機能を併せ持つ三菱総研としての強みは、一気通貫、そして豊富な知見による「未来志向」のコンサルティングだという。

俯瞰的な立場に軸足を置きながら、これまでにない社会の仕組みやビジネスをつくり上げていくあらゆるフェーズにおいて、お客様と伴走することが可能である点です。

たとえば企業の新規ビジネスの立ち上げ支援であれば、ビジネスモデルのアイデアを生み出すところから、プロトタイプの作成、販売チャネルの確保まで、当社の幅広い知見を活用し、必要に応じて他の企業とも連携しながら、お客様のニーズに合わせて支援を行うことが可能です。

一方で、当社ではそのビジネスの目先の成功だけでなく、社会へ与えるインパクト、国としての方向性、そして10年後、20年後の未来に起こりうる技術の変革などにも常に目を向けています。お客様と伴走しながら、同時に一歩離れた立場から俯瞰してビジネスの可能性を検証し、最適なご提案ができるのは、官公庁、民間双方における多くの実績・知見を持つ当社ならではの強みであると考えます。https://www.mri.co.jp/company/recruit/sinsotu/person/dobashi.htmlより引用

お客様の10年先の経営を支援できるコンサルティング会社は三菱総研の他にはないと考えています。なぜなら、シンクタンクとコンサルティングという2つの機能を併せ持つ当社には、将来の政策動向や技術動向といった、未来を洞察する上で必要不可欠な知見が豊富にあるからです。当社は日本を代表するシンクタンクとして官公庁の仕事に数多く取り組んでおり、その中で国内外の政策動向や先進的な技術動向に関する深い知見を蓄積しています。

独自の分析ツールや分析ノウハウを駆使して生活者動向や業界動向を深く把握しているため、明確な根拠をもって10年先の未来を見通すこともできます。シンクタンクとコンサルティングの圧倒的な強みを活かせるからこそ、三菱総研には中長期的な未来志向の案件が多いのだと思います。https://www.mri.co.jp/company/recruit/sinsotu/person/yamakoshi.htmlより引用

社風や職場環境については、若手でも活躍でき、上下関係にとらわれず、個性を尊重し仕事の裁量も任される自由さ、そして仕事や会社によって促される自己成長を挙げる声が多い。

三菱総研では、若手の段階から責任ある仕事を任せてもらえる機会が非常に多いです。また周囲には仕事の面でも人間性の面でも尊敬できる先輩・後輩が多く、自らの目標を追い求めるモチベーションになっています。これからも一つひとつの経験を大事にして、少しでも理想に近づけるよう努力していきたいです。

https://www.mri.co.jp/company/recruit/sinsotu/person/yoshizawa.htmlより引用

三菱総合研究所の社会貢献・ESG

三菱総研グループは社会・顧客の価値創造を通じて社会課題解決に貢献し、輝く未来を共に作っていくことを目指している。人財を事業の根幹に置く企業グループとして、未来共創の観点から、業務遂行の中で得た知見や情報、未来の「あるべき姿」を社会に発信している。これに加え、将来を担う若者の育成や社会課題解決を行う国際団体への賛同・支援を行う。

情報発信による未来共創

未来読本「フロネシス」

研究開発成果を発信する未来読本「フロネシス」の発行を行う。未来を俯瞰し、読者に具体的な未来への萌芽をイメージさせることを目的とし、多様なテーマを扱っている。

今まで発行したテーマの一例を以下にあげる。

- 新インフラ論 ~「インターストラクチャー」がスマートな未来を創る~(2019年3月)

- 人生100年時代の医療 ~「患者主体」を実現するイノベーション~(2018年9月)

- 食の新次元 ~飽和しない産業~(2018年3月)

MRIマンスリーレビュー

調査・研究活動の中で得た知見や情報をもとに多様なテーマの視点や論考を端的な読み切りタイプで毎月発信している。

メディアとの交流

定期的にメディア懇談会やメディア意見交換会を開催して報道機関と交流し、三菱総研が取り組むホットなテーマについて発表する場を設けている。

地域・ステークホルダーへの貢献

社会・地域への貢献

各社員の社会貢献活動は地域活動や学校ボランティアをはじめ、NPO活動や社員の災害ボランティア活動実施の際の支援制度運用まで多岐にわたる。また、グループ各社では職場献血やペットボトルのキャップ収集、書籍のリユースなど、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいる。

ステークホルダーの理解促進

顧客、取引先、株主、社員やその家族など、多様なステークホルダーに対して三菱総研グループをより理解を深めることに取り組んでいる。一例としては、社員・家族向けに「ファミリーデイ(家族参観日)」を実施し、社員と家族の交流を促している。

人財育成に対する社会貢献

未来共創塾

将来を担う中高生を対象に夢のある未来社会を想像する機会を提供する「未来共創塾」を開催している。

大学教育への協力

社員を大学、大学院に講師として派遣することで大学教育に貢献している。また、国内の大学にとどまらず、海外の大学からもインターンシップを受け入れている。

アジア・リサーチフェロー・スカラーシップ奨学金制度

アジアと日本の交流促進をリードする人財の育成のため、アジア(ASEAN10か国およびインド)からの大学院留学生を対象とした奨学金制度を2010年から実施している。今後は奨学金を受けた学生との交流をさらに深め、アジア諸国と日本の発展に貢献できるよう、活動を推進していく予定だ。

地方自治体・中央省庁・企業からの職員の受け入れ

地方自治体、中央官庁、企業から、社員育成を目的とした出向を受け入れている。調査・研究・コンサルティング業務を行うのみでなく、社内外の多様な活動現場の視察、体験、自主研究を実施している。

国際団体を通じた貢献

国連グローバル・コンパクト

気候変動イニシアティブ

コンシューマー・グッズ・フォーラム(CGF)

三菱総合研究所の関連書籍

-

「共領域」からの新・戦略 イノベーションは社会実装で結実する

「共領域」からの新・戦略 イノベーションは社会実装で結実する -

SF思考 ビジネスと自分の未来を考えるスキル

SF思考 ビジネスと自分の未来を考えるスキル -

スリーエックス 革新的なテクノロジーとコミュニティがもたらす未来

スリーエックス 革新的なテクノロジーとコミュニティがもたらす未来 -

DOING DIGITAL 伝統的銀行のリーダーから学ぶ組織変革

DOING DIGITAL 伝統的銀行のリーダーから学ぶ組織変革 -

ITエンジニアのためのプロジェクトマネジメント入門

ITエンジニアのためのプロジェクトマネジメント入門 -

三菱総研が描く 2050年エネルギービジョン

三菱総研が描く 2050年エネルギービジョン