好き・嫌い分析

好き・嫌い分析とは

「好き・嫌い分析」は、キャリアビジョンを明確にするために、自分がどのようなことに「好き」や「嫌い」を感じるのかを掘り下げ、自身の価値観を見極めていく自己分析法のことである。「なぜ好きなのか」「どのような点が嫌いだったのか」といった理由まで深掘りして、自分にとっての好き・嫌いの本質を掴むことで、進むべき道が明確になっていく。

なお、「好き・嫌い分析」は、コンコードエグゼクティブグループが提唱しているキャリア設計手法のひとつである。

「好き」を分析するとは

仕事は、この世の中に数え切れないほど存在する。可能であれば、自分が好きな仕事を選びたいものだ。

実際、人生の大半を費やす仕事が「好き」かどうかは、人生の充実度を大きく左右する要素となる。自ら選び取った職業が「好きなこと」であれば、長時間働いても前向きに続けられるだろう。そして、仕事に没頭し続けるうちに人並み以上の得意分野へと育ち、その分野で一流の水準に到達できれば、社会に与える価値は高まり、それに比例して収入も増えていくことになる。このように、長期的に見れば、「好きなこと」を仕事にする方が、精神面・経済面・社会的評価のいずれにおいても得られるものは大きいと考えられる。

もっとも、「そもそも自分は何が好きなのか分からない」という方も少なくないだろう。その場合に有効となる方法が「好き・嫌い分析」である。その具体的手順を以下に紹介する。

STEP1. 「好きのエッセンス」を把握する

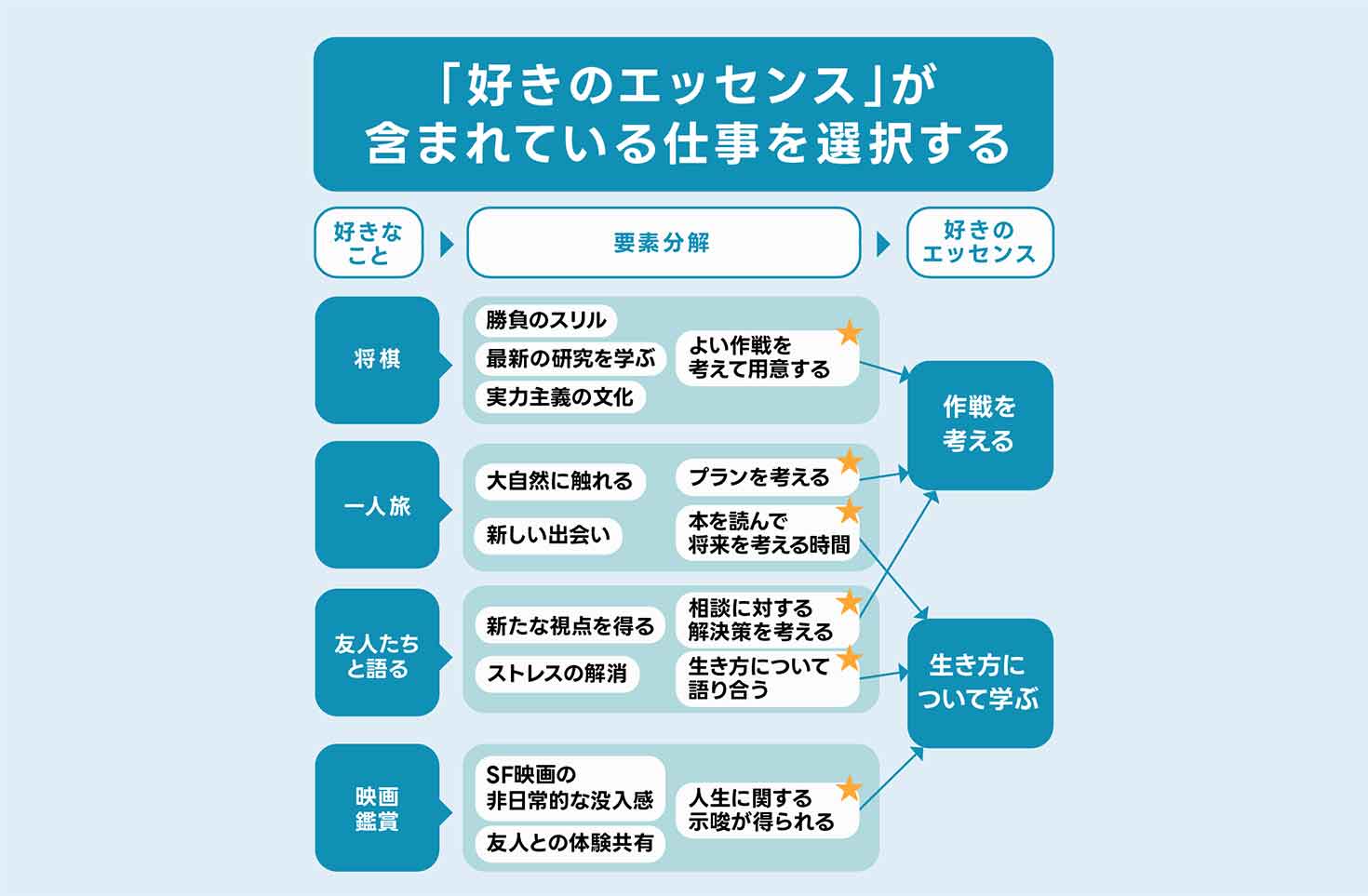

まずは、自分の「好きのエッセンス」を抽出することから始める。

たとえば、趣味が将棋であれば、“なぜ将棋が好きなのか”を分解し、魅力の本質を見極めていく。将棋が好きだといっても、その理由は人によって異なる。作戦を立てて試すことが楽しいのか、勝負のスリルに惹かれるのか、限界まで思考を巡らせる過程が好きなのか、最新理論を学ぶのが面白いのか――など、好きの要素はさまざまだ。

将棋に限らず、他にも自分が好きなこと――たとえば、ひとり旅や友人との対話、映画鑑賞、家庭教師のアルバイト、数学など――も同様に要素分解していく。

このようにして分析を重ねると、それぞれの事柄を好きな理由に共通項が見えてくる。たとえば「作戦を考えて実行する」「旅行計画を練る」「相談事の解決策を考える」「学習計画を設計する」といった要素が並ぶなら、「作戦を考えること」そのものを好んでいる可能性が高い。

また、「生き方について語り合う」「旅先で将来を考える」「人生観に触れられる映画を観る」といった要素があれば、「生き方を学ぶこと」が好きなのかもしれない。

このように、共通項を手がかりに、自分にとって重要な「好きのエッセンス」を見極める。分析の終盤には、複数のエッセンスが抽出されているはずだ。抽出後は日常生活で意識的に照合し、違和感があれば修正を重ねることで、腹落ちするエッセンスを掴むことが出来るようになる。

STEP2. 「やりたい仕事」や「目指す将来像」を考える

抽出した「好きのエッセンス」は、仕事選びや将来像を描く際の指針になる。

例えば「困っている人を助ける」×「子どもを育てる」という組み合わせなら、教育格差の解消に関わる仕事や、そのためのNPOや企業の設立を将来像に据えることもできる。

このように、好きのエッセンスを掛け合わせることで、自身にとって魅力的な選択肢が浮かび上がってくる。

なお「好きのエッセンス」を活用して、やりたいことや将来像を考えるのは以下のような点でメリットがある。

①「好きの純度が高い」仕事を見極められる

たとえば、Aの仕事には好きのエッセンスが1つ含まれ、Bには3つ含まれるなら、Bを選んだほうが良さそうだと予想できる。さらに、複数の好きのエッセンスを組み合わせれば、純度の高い新たな仕事を自ら設計することも可能だ。

②「現実解」を導きやすくなる

好きのエッセンスを軸にすれば、選択肢が広がり、実現性の高い道筋が見つけやすくなる。仮に将棋が好きであっても、年齢や才能の制約からプロ棋士の道が難しいケースもある。その場合は、「良い作戦を立てること」が好きのエッセンスであれば、経営コンサルタントや経営企画、マーケティングなど他分野の選択肢が浮上する。このようにして「現実解」を見つけやすくなるのだ。

STEP3. 「嫌いのエッセンス」を把握する

「嫌い」の分析も「好き」の場合と同様の手順で行い、「嫌いのエッセンス」を特定する。

「大量の暗記が苦手」「迎合が評価される文化が嫌い」「大人数の前で話すのが苦手」など、どうしても避けたい要素を明確にすれば、職場や環境の選別がしやすくなる。たとえ「好きのエッセンス」を満たす仕事でも、「嫌いのエッセンス」が含まれる仕事は回避するほうがよい。これは、過度なストレスや早期離職を防ぐうえで重要な視点である。

一般的に知られている「3つの輪」(やりたいこと、できること、やるべきこと)の自己分析では、「嫌い」を排除するという視点が抜け落ちている。もちろん、何もかも「嫌い」だと拒む姿勢は論外であるが、心身の健全性を保って働くには、好きを知る以上に「嫌い」を把握することが重要な場合もあるのだ。

日記は有効な分析データ

好き・嫌いの分析を丁寧に進めるうえで、日々の出来事や心情を記録する「日記」の習慣は非常に有効だ。たとえば、どんな仕事に楽しさを感じたか、どんな場面にストレスを覚えたか、どんな価値観に共感したか、誰を助けたいと感じたか――といった、日々の小さな気づきを言語化していくことで、自分の中にある「好き」や「嫌い」の傾向が少しずつ見えてくる。

この記録は、1週間、1か月と継続することで徐々に深みを増し、1年も続ければ相当な情報の蓄積となる。ときどき立ち止まって過去の記録を振り返ることで、「自分はこんなことに心が動いていたのか」「このようなカルチャーにはどうしてもなじめないのだな」といった、自分でも意識していなかった価値観に気づけるようになる。

特に、「好きのエッセンス」「嫌いのエッセンス」といった抽象的な軸をつかむには、このような記録の積み重ねが欠かせない。思い込みではなく、日々の実体験に基づいた分析だからこそ、自分にとって納得感のある判断材料となるのだ。

関連リンク>>

「『好き・嫌い分析』」でキャリアビジョンを設定する」はこちらをご覧ください。

こちらよりお問い合わせください

- 条件から探す

- カテゴリから探す