キャリア戦略

キャリア戦略とは

キャリア戦略とは、「現状から望む将来像へ至るまでのルートを定めた、中長期的なキャリアの計画」を指す。すなわち、「どんな仕事をしたいか」「どのような価値を社会に提供したいか」といった将来の理想像から逆算し、そこに至るために必要な要素(スキル・経験・ネットワークなど)を明らかにし、それを段階的かつ戦略的に獲得していくプランのことである。

この点で、キャリア戦略は単なる転職プランや、年収アップ・肩書き向上といった短期的な目標追求とは根本的に異なる。キャリア戦略は一貫した方向性を持つ設計図であり、人生全体を見据えた指針なのである。

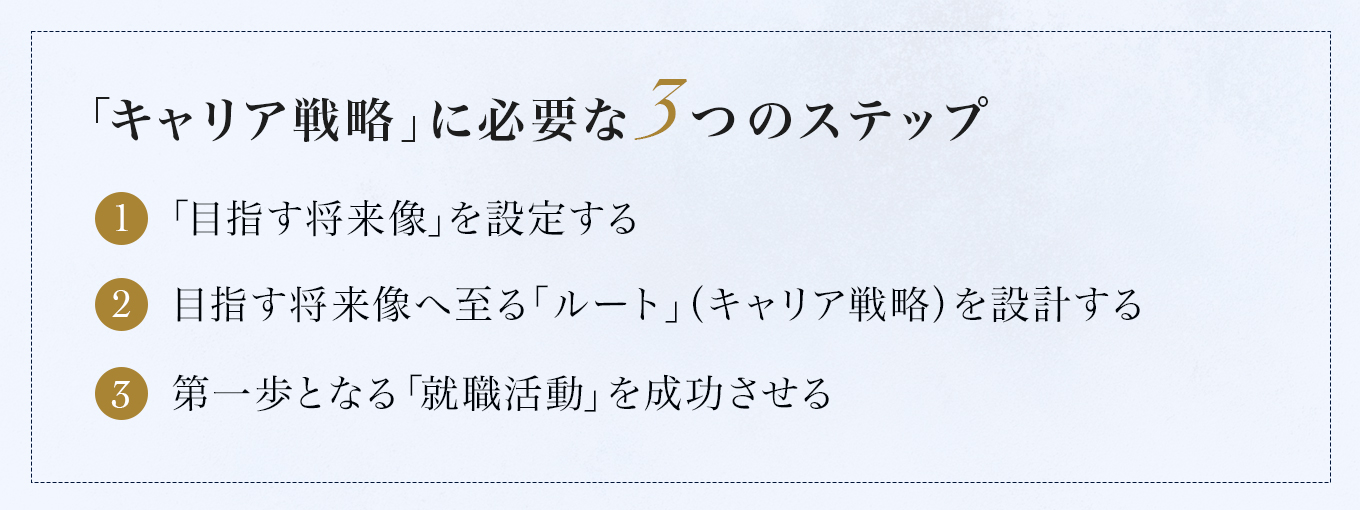

キャリア戦略の構築と実行に必要な3つのステップ

キャリア戦略を構築して実行に移すまでの手順は、登山になぞらえることができる。

登山では、無数にある山の中から、まず自分が登りたい山を選ぶ。その後、頂上に至るためのルートを設計する。そして、必要な準備をした上で、登山を開始する。

キャリア戦略の構築と実行もそれと同様だ。まずは、目指すゴールとしての将来像を設定し、そこに至るためのルートを設計する。そして、しっかり準備をしてから就職・転職活動に臨んでいくのである。

具体的には、次の3つのステップで行う。

① 「目指す将来像」を設定する

まずは、「目指す将来像」を設定する。目指す将来像とは、中長期的なスパンでみた、自分がやりたい仕事や人生の理想像(キャリアビジョン)のことである。

このようなゴールが定まらないと、積むべきキャリアや、身につけるべきスキルを決めることができない。目指す将来像を設定しないまま、資格の取得に奔走したり、有名企業へ手当たり次第に応募したりする人が少なくないので、注意が必要だ。

目指す将来像を設定するために有効なのが、自分の「好き」をベースに決める方法である。好きなことに打ち込んだ方が人生を楽しめるし、努力することが苦にならないのでスキルも身につきやすい。そして、その道で一流になることができれば、社会に与えるインパクトや収入も大きくなるだろう。つまり、少し長いスパンでとらえると、好きなことを仕事にした方が、精神的にも、経済的にも、社会的にも得るものが大きいということだ。

自分の「好き」を見つける方法や、それを仕事にする方法については、「好き・嫌い分析」で詳しく紹介する。

② 目指す将来像へ至る「ルート」を設計する

目指す将来像を設定したら、現状からそこへ至る「ルート」を考える。このルートこそ、「キャリア戦略」と呼ばれるものである。目指すゴールに到達するために、必要なスキルや経験を得られるルートを設計していくのだ。

キャリア戦略の設計は、その方の経歴や要望などによって様々な手法がある。その根本にあるのが「キャリアの階段」という考え方だ。目指す将来像に一足飛びでたどり着くのが難しい場合でも、その目標を実現するために役立つキャリアを段階的に積み重ねていくことで、現実的かつ安全に目標を達成することができる。

③ 第一歩となる「就職活動」を成功させる

キャリア戦略を設計した後は、自らの限られた時間やリソースを「本質的な経験」や「習得すべきスキル」に集中させることが重要である。その実行段階では、具体的な転職活動が大きな鍵を握る。転職活動とは単に求人を探す作業ではなく、志望企業の特徴や採用動向を見極め、その上で選考対策を戦略的かつ丁寧に進めるプロセスである。

もっとも、全体を一人で俯瞰しながら計画を実行していくのは容易ではない。そのような場合には、信頼できるキャリアコンサルタントに相談することが有効である。人材市場に精通した専門家の視点やアドバイスを取り入れることで、自らのキャリア戦略を現実の成果へと結びつける可能性が高まるだろう。

「終身雇用の崩壊」と「人材市場の発達」という現代だからこそ

このようなキャリア戦略が、かつてないほど重要になっている時代的背景には、大きく2つの要因がある。

1つ目の理由は終身雇用の崩壊だ。高度成長期以降、多くの企業が順調に業績を伸ばし、長期間にわたり安定した雇用を従業員へ提供することができた時代もあった。

しかし、昨今の日本を代表するような大手メーカーの大規模なリストラ、外資系企業による日本企業の買収などの例を引き合いに出すまでもなく、企業の終身雇用制度は崩壊しつつある。さらに、GAFAなどの巨大IT企業との業界・国境を越えた競争が激化していく中で、もはやどの大手企業も安泰とは言えない。

このような時代において、1つの会社に依存したキャリアはリスクが高くなる。企業の大小や業界を問わず、倒産や人員削減のリスクは常に潜んでいるため、キャリア戦略をしっかりと描き、いざとなれば転職できるように備えておく必要があるといえる。

人材市場で評価されるスキルや実績があれば、たとえ勤務先の会社が苦境に陥ったとしても新たなキャリアを歩むことができる。ひとつの会社をセーフティー・ネットとする時代から、人材市場をセーフティー・ネットとする時代になっているのだ。

もう1つの理由は人材市場の発達である。どんなに良いキャリア戦略を練り、キャリアの階段を検討しても、それを実現し得るいい転職先がなければ無意味になりかねない。人材市場が未発達であった時代では、有望な仕事の選択肢が社外に少なく、社内でのキャリアを中心に考えざるを得なかった。一方、社内での異動希望が叶うかどうかは運まかせの要素が大きく、主体的なキャリア設計は困難であったのだ。

しかし、この20~30年で人材市場が急速に発達し、幹部採用などの魅力的な選択肢が豊富になったため、主体的にキャリア戦略をつくる意義が高まった。優秀な人材は企業間で争奪戦となっており、若くても高い年収条件や高いポジションで転職できる機会が得られるようになっている。従来の大手企業では考えられないような高額の年収を提示する企業が数多く存在する。

このように、終身雇用の崩壊と人材市場の発達という日本のビジネスパーソンを取り巻く環境の変化を受け、一人ひとりがキャリア戦略を主体的に設計する価値が高い時代となっているのだ。

関連リンク>>

「キャリア戦略の基礎知識」はこちらをご覧ください。

こちらよりお問い合わせください

- 条件から探す

- カテゴリから探す